-

Par Dona Rodrigue le 16 Septembre 2011 à 10:19

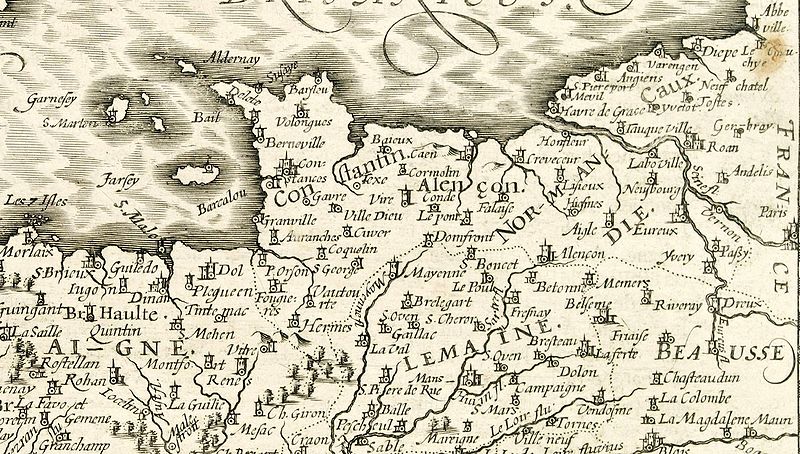

La Normandie dans la Guerre de Cent Ans

(XIVe et XVe siècles)

Quand éclate en 1337 la fameuse Guerre de Cent Ans, opposant les royaumes de France et d’Angleterre, la Normandie n’est pas à l’origine du conflit.

Par contre, par sa richesse et son passé anglo-normand, elle en devient rapidement un enjeu.

En 1346, le roi d’Angleterre Édouard III et son armée débarquent dans le Cotentin, traversent toute la région en pillant et détruisant tout sur leur route.

Les Anglais retournent dans leur île après avoir remporté la bataille de Crécy en Picardie.

La peste noire touche la Normandie dès 1348 et provoque des épidémies récurrentes dans la région.

Conjuguées aux dévastations de la guerre et aux famines, la peste fait des ravages parmi la population de la région.

Ce contexte difficile provoque des émeutes populaires à Rouen contre les impôts en 1382.

La Normandie fut le théâtre d’une violente opposition entre le roi de France Jean le Bon etCharles le Mauvais, roi de Navarre.

Ce dernier était le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère et faisait valoir ses droits sur le trône de France.

Il possédait des terres en Normandie, en particulier le comté d’Évreux, et a profité de la Guerre de Cent Ans en faisant jouer l’alliance anglaise.

Après avoir agrandi ses domaines normands par le traité de Mantes le 22 février 1354, Charles le Mauvais est emprisonné à Château-Gaillard, mais s’en évade le 9 novembre 1357.

Il attise l’agitation antifiscale en Normandie.

L’armée française commandée par Bertrand du Guesclin le bat finalement à Cocherel le 16 mai 1364.

Par le traité d’Avignon en mars 1365,Charles le Mauvais abandonne au roi de France CharlesVses possessions normandes en échange de la ville de Montpellier.

Après un répit de quelques années, la guerre de Cent Ans reprend et concerne davantage la Normandie que sa première phase.

En août 1415, le roi d’Angleterre HenriV débarque dans l’estuaire de la Seine pour reconquérir ses terres patrimoniales ancestrales.

Il assiège la ville d’Harfleur qui finit par tomber.

Puis, il défait les Français à Azincourt.

Après un séjour en Angleterre, Henri V retourne en Normandie mais cette fois dans l’objectif de conquérir toute la région, voire plus. En 1419, la capitale, Rouen, tombe.

Les Anglais mettent la main sur une bonne partie

du royaume de France.

Par le traité de Troyes signé en 1420, Henri V obtient la main de Catherine, fille du roi de France Charles VI; à la mort de ce dernier, HenriVou son fils deviendra roi de France et d’Angleterre.

En 1422, Henri V et Charles VI meurent.

Comme HenriVIn’est encore qu’un nourrisson, c’est le duc de Bedford qui assume la régence.

Il crée l’université de Caen en 1432 et tente de ménager les particularismes des Normands.

La noblesse, le clergé et la bourgeoisie dans leur grande majorité s’étaient ralliés au roi Plantagenêt, dont le règne paraissait légitime comme duc de Normandie ainsi que comme roi de France.

Mais la pression fiscale qu’il impose suscite le mécontentement.

Bedford intervient pour que Jeanne d’Arc soit condamnée à mort. Le 30 mai 1431, capturée au siège de Compiègne,

elle est« vendue »aux Anglais et brûlée vive après un long procès à Rouen. Ses cendres sont dispersées dans la Seine.

En 1434, les impôts exigés par les Anglais pour financer leurs campagnes provoquent un climat insurrectionnel dans toute la région.

Au printemps 1449, les offensives des armées de Charles VII de France dans le Cotentin, en Basse-Seine et dans le centre de la Normandie marquent le début de la reconquête capétienne.

L’occupation anglaise de la Normandie prend fin en 1450 après la bataille de Formigny que remporta le connétableArthur de Richemont dans le Calvados actuel.

Cherbourg est la dernière ville libérée dans l’été 1450.

Les élites se rallient à la dynastie capétienne et les églises se couvrent de fleurs de lis pour le signifier.

La reconstruction des bâtiments endommagés ou détruits par la guerre peut débuter.

-

Par Dona Rodrigue le 26 Août 2011 à 23:17

Histoire de la Basse Normandie

Epoque Romaine

Au 1er Siècle

L'empereur CONSTANCE CHLORE fait fortifier "COSEDIA" en la rebaptisant "CONSTANCE" (COUTANCES), peuplée jusqu' alors des Unelis, tribus gauloise. Essor de cités telles que, ALAUNA (Valognes), INGENA (Avranches), BRIOVERA (saint-Lô), et CROCIATONUM

(Saint-Côme-du-Mont) le plus vieux chef lieu gallo-romain qui contrôlait le pont sur l'Ouve.

Fin du 3ème Siècle

Les invasions germaniques détruisent une partie de la Gaule.

Alauna (Valognes) fut détruite à cette époque.

Au temps de la domination franque, la Manche comprend alors trois circonscriptions :

Pagus d' Avranches, Pagus Costantini et Pagus Coriovallensis.

Fin du 4ème Siècle :

Le christianisme arrive dans la région de l'Avranchin.

St Aubert, évêque d'Avranches, fonde en 708 la collégiale

du Mont Saint Michel.

Saint Fromond évêque de Coutances crée une abbaye de femmes au Ham ; celle-ci sera détruite lors des invasions normandes.

Les Vikings

En 836

A la fin du règne de Charlemagne son Empire s'effrita et des assaillants venus du nord en profitèrent.

Par leur force physique, leurs ruses et leurs drakkars (le nom vient du dragon qui ornait généralement leur proue), les Danois, Norvégiens et Anglo-Scandinaves sement la terreur et la désolation sur leur passage.

L’héritage des scandinaves allaient à un seul des descendants.

Les autres étaient obligés de chercher fortune ailleurs.

Ces années là connurent un essor démographique.

Les scandinaves partaient en mer après les semis de printemps, pillaient et revenaient avant la mauvaise saison pour redevenir d’honorables agriculteurs.

Par la suite, les raids Vikings devinrent des opérations d’envergures, attirés par la soif de butin.

Pour les victimes, les Vikings étaient appellés « Northmen » ou « Normands »

(hommes du Nord) ou « Danois ».

Certains venaient de Norvège, d’autres de Suède ou du Danemark. Ils étaient tous scandinaves.

Ils étaient marins, guerriers, agriculteurs et commerçants.

(source : "Les Vikings" Pierre Barthélemy ed. Albin Michel)

911

Rollon, chef norvégien, accepte le traité de Charles le Simple.

La Normandie sera cédée par le traité de St Clair sur Epte.

Le Cotentin et l' Avranchin ne seront concédés qu'en 933.La Normandie a alors ses limites à peu près définitives.

Guillaume Le Conquérant

En 1047

Révolte des féodaux contre Guillaume le Bâtard (futur Conquérant).

Cependant, l’importance foncière du domaine ducal permet une répartition des terres entre vassaux, les liant ainsi au pouvoir, au profit d’une certaine unité normande; les ducs de Normandie étendent donc leur autorité sur le Cotentin aux Xe et XIIe siècles.

Période très importante pour le développement des campagnes avec le défrichement et la création de villages. Des constructions en pierre

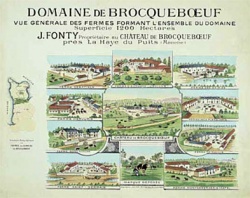

(Pirou : XIIe siècle, La Haye-du-Puits, Bricquebec)

remplacent les mottes circulaires sommées de fortifications en bois.

En 1066

Conquête de l'Angleterre et larges distributions de domaines accroissant la puissance de la noblesse normande.

Expéditions lointaines. (les fils de Tancrède de Hauteville, s’installant dans le sud de l’Italie)

Geoffroy de Montbray, évêque de Coutances de 1048 à 1093 fait élever la cathédrale romane de Coutances et favorise la création des abbayes bénédictines :

Saint-Sauveur (1056), Lessay (1064), richement dotées.

Plus tard, on relève les Prémontrés de Valognes, les Augustins de Notre-Dame-du-Voeu de Cherbourg.

La qualité des édifices romans constitue l’un des attraits majeurs du patrimoine.

La première moitié du XIIe siècle apparaît comme la grande époque de l’art roman du Cotentin.

L’influence de l’abbatiale de Cerisy-la-Forêt se ressent à Chef-du-Pont, Saint-Côme-du-Mont, et Saint-Germain-sur-Ay.

Le Moyen Age

En 1204

A la suite de la victoire de Philippe-Auguste sur Jean-Sans-Terre, la Normandie revient au royaume de France.

Sous l’impulsion de l’évêque Hugues de Morville, deux grandes tours, très élancées sont élevées à la cathédrale romane de Coutances.

L’audacieuse et incomparable tour-lanterne reste la plus belle peut-être et la plus originale de toutes celles qui furent élevées au XIIIe siècle sur le sol normand.

La cathédrale de Coutances s’impose comme étant l’exemple le plus complet et le plus achevé de l’art gothique de Normandie.

En 1225

Plus célèbres encore, les travaux considérables entrepris à l’abbaye du Mont-Saint-Michel ont permis la construction de trois étages superposés sur le flanc de la colline; à cela s’ajoutent la salle des hôtes, le réfectoire, la salle des chevaliers et le cloître, " le plus admirable, le plus poétique de tous les cloîtres du XIIIe siècle ", construit de 1225 à 1228.

" L’ingéniosité, la grâce, le raffinement de ce cloître n’ont jamais été dépassés ni même atteints par aucun architecte gothique "a-t-on affirmé.

Tous ces bâtiments forment un ensemble unique, connu à juste titre sous le nom de " Merveille " ; elle fut élevée en vingt-cinq ans et achevée sous la direction de l ‘abbé Raoul de Villedieu.

Après la famine et la peste du début du XIVe siècle, la guerre de Cent Ans devait marquer la région durablement.

Epoque Médiévale

En 1354

Au début du conflit, Godefroy d’Harcourt, puissant seigneur de Saint-Sauveur-le-Vicomte, prend le parti du roi d’ Angleterre.

Les Anglais occuperont totalement la contrée lors de la seconde phase de la guerre, entre 1418 et 1450.

Charles le Mauvais, roi de Navarre, s’était vu offrir en 1354 la plus grande partie du Cotentin en compensation de la perte de l’ Angoumois.

La phase ultime du conflit se caractérise par l’engagement d’une partie de la population, hostile à la présence anglaise ; ainsi, le harpiste Phelippot le Cat est décapité à Cherbourg, et les partisans des Français, encouragés par la résistance de Louis d’Estouville

au Mont-Saint-Michel, se livrent à une véritable " guérilla " jusqu'à la fin des hostilités, particulièrement dans le Saint-Lois, l’ Avranchin et le Mortainais.

La fin du Moyen Age connaît une véritable catastrophe économique et démographique, les épidémies et les conséquences de la guerre faisant chuter la population.

" Au pays de Carentan, le clos du Cotentin n’était que solitude, les villages étaient dépeuplés, et les champs restaient en friche... les loups dévastaient la campagne... "

S’il ne reste rien des fortifications de Carentan, Valognes et Cherbourg, l’importante forteresse de Bricquebec, construite en plusieurs étapes, demeure en place.

De même, les châteaux de La-Haye-du-Puits, et de Saint-Sauveur-le-Vicomte, dotés d’ un " nouveau et splendide donjon carré attestent de l’importance tactique de ces places-fortes.

On va même jusqu’à doter certaines églises de clochers fortifiés; à Saint-germain-sur-Ay et Saint-Nicolas-de-Pierrepont, Portbail et Barneville, les tours sont construites hors œuvre.

Plusieurs grandes églises urbaines sont reconstruites dans le style gothique flamboyant : Notre-Dame de Saint-Lô, ornée d’un célèbre vitrail royal offert par Louis XI, Saint-Malo de Valognes, Sainte-Trinité de Cherbourg, Sainte-Pierre de Coutances.

La Renaissance

Un XVIe siècle mouvementé :

Le voyage entrepris par François Ier en 1532 (le monarque est reçu à Saint-Lô, Hambye, Coutances, Cherbourg et au Mont-Saint-Michel) symbolise hautement le rattachement définitif de la Normandie au royaume de France.

Cependant, le répit qui suivit la guerre de Cent Ans s’achève ; en effet, la Réforme protestante atteint Avranches dès 1528 et gagne rapidement une partie de la noblesse et de la bourgeoisie, alors que le peuple des campagnes, dans sa grande majorité, est peu touché par les idées nouvelles.

Au début, une certaine tolérance prévaut : ainsi, en 1561, les catholiques et les huguenots se partagent l’église Notre-Dame de Saint-Lô, « de manière que les uns avaient leurs heures pour leurs services et les autres pour le prêche », mais bientôt, les destructions puis les mises à mort se répandent :

les églises et la cathédrale d’Avranches sont mises à sac en 1562, puis l’abbaye de Cerisy. Saint-Lô, la cathédrale de Coutances et l’abbaye de Cherbourg furent aussi saccagées.

Deux personnages sont en avant :

Gabriel, comte de Montgomery (1528-1574), rallié au parti protestant,

et Jacques Goyon, baron de Matignon et comte de Torigni (1527-1597).

En 1572, la Saint-Barthélémy désorganise le parti protestant. Matignon prend Saint-Lô en 1574. Montgomery est exécuté à Paris la même année.

Les émeutes se prolongeront du fait de la ligue, à laquelle se rallient Avranches et Valognes. Saint-Lô, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Cherbourg, Mortain demeurent fidèles au roi.

Troubles et renouveau religieux

De 1636 à 1639, à une forte augmentation de la pression fiscale (la Normandie est réputée province très riche) vient s’ajouter une très mauvaise répartition de l’impôt.

En conséquence, on dénote la crise du commerce et de l’industrie.

De plus, si l’on sait que des épidémies de peste eurent lieu de 1619 à 1639, on comprend mieux que le projet d’assujettir la Basse-Normandie à la gabelle dont elle était jusqu’alors exemptée ne pouvait qu’exaspérer les populations.

La révolte des Nu-Pieds qui débuta dans l’Avranchin ne dépassa pas Coutances mais le pouvoir la réprima.

Chargé par Richelieu de la répression pour toute la province, le chancelier Séguier se rend en personne à Saint-Lô et Coutances, et fait procéder à des exécutions.

En 1649, François de Matignon prend le château de Valognes,

défendu par Bernardin Gigault de Bellefonds, futur maréchal de France,

et met la ville au pillage.

A Coutances, l’évêque Claude Auvry met en échec les frondeurs, mais il va se réfugier à la Cour, Matignon voulant se saisir de sa personne.

Sous le règne de Louis XIV, les guerres civiles cessent et une stabilisation certaine apparaît, directement liée à l’encadrement administratif et à l’action des intendants

(depuis 1542 le Cotentin et l’Avranchin dépendent de la généralité de Caen).

Désirant restaurer Jacques II d’Angleterre, Louis XIV, en 1692, fait rassembler des troupes à la Hougue en vue d’un débarquement, sous le commandement du maréchal de Bellefonds, tandis qu'Anne-Hilarion de Costentin, comte de Tourville (1642-1701) est chargé de l’armée navale. Malgré la victoire remportée devant Barfleur, il ne peut éviter ce qu’on nommera le « désastre de la Hougue ».

Cependant, le roi ne retirera pas son estime à Tourville, seul coupable d’avoir obéi aux ordres reçus, et le fera maréchal de France.

« Le plus grand homme de mer, de l’aveu des Anglais et des Hollandais qui eut été depuis un siècle et, en même temps, le plus modeste, ce fut le maréchal de Tourville »

a pu dire Saint-Simon.

Durant cette époque de renaissance religieuse, le diocèse de Coutances eut des évêques de grande valeur, tel Mgr de Briroy, « le père des pauvres ».

A la tête du diocèse d’Avranches, on relève le nom de Mgr de Péricart, évêque de 1588 à 1639, ancien ligueur. Il soutient un long siège contre les troupes de Henri IV, et ce ne fut que contraint par la force qu’il accepta de reconnaître l’autorité de ce roi.

Parmi ses successeurs, Daniel Huet illustre l’Avranchin de 1692 à 1699. Membre de l’Académie française, l’auteur du Traité de l’origine des romans fut en relation avec Bossuet, Fléchier, Boileau, Descartes…

Si les abbayes anciennes sont en déclin, on crée de nouvelles communautés :Capucins à Coutances (1617), Avranches (1618), Valognes (1630),

Dominicains au Mesnil-Garnier (1619),

Pénitents du Tiers-ordre de Saint-François à Saint-Lô (1630).

On favorise l’enseignement et le résultat obtenu est remarquable.

La population compte à la fin de l’Ancien Régime parmi les plus alphabétisées et les plus instruites de France.

La révocation de l’Edit de Nantes (1685) ruine le protestantisme, encore très actif à Saint-Lô.

Des procès en sorcellerie troublent les populations.

En 1668, eut lieu le dernier procès pour sorcellerie. A Méautis, une centaine de personnes furent accusées. 12 furent condamnées à mort et graciées par Louis XIV.

Le Mont Etenclin, les marais de la Sangsurière près de Doville et les environs de Méautis étaient considérés à l'époque comme des lieux sataniques.

Les Sabbats avaient lieu dit-on sur le mont d'Etenclin.

En 1671, Louis XIV mis un terme à ce genre de procès.

Ce fait inspira un film : Série "Tribunal de l'impossible" Le sabbat du Mont d'Etenclin (1968) (TV)

La fin de l’Ancien Régime

On constate au XVIIIe siècle une nette amélioration du sort de la paysannerie.

Si la pêche occupe les ports (Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue),

Carteret et Carentan déclineraient plutôt.

A Cherbourg, «on arme quelques gros navires de 200 à 300 tonneaux pour les Amériques, en particulier les Antilles où l’on transporte salaisons, draps, toiles et pacotilles diverses »

note Jean Quellier, tandis qu’à Granville, on arme au long cours pour la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve.

On assiste à l’émigration de familles de l’Avranchin

vers la Nouvelle-France.

L’occupation de Cherbourg par les Anglais en 1758 eut pour conséquence principale la destruction du port de commerce, achevé peu de temps auparavant.

Le duc d’Harcourt, gouverneur de Normandie, confie à Le Couldre de la Bretonnière la charge d’étudier la défense du site ; il propose la création d’une digue implantée en pleine mer et protégeant la rade.

Ces travaux gigantesques suscitent un engouement général et attirent de nombreux visiteurs.

De simple bourgade qu’elle était auparavant, Cherbourg devient réellement une ville.

En 1786, Louis XVI décide de venir en personne assister à l’immersion du neuvième cône, et est accueilli avec ferveur par la population.

Cependant une crise profonde vient frapper la région. Aux pluies diluviennes de 1787, succède la sécheresse en 1788, puis un hiver très rigoureux (1788-1789). S’ensuivent chomâge et disette, annonciateurs des bouleversements futurs.

La Révolution

Dans le nouveau département de la Manche, créé par décret du 26 février 1790, la Révolution semble avoir été accueillie favorablement à ses débuts.

La crise religieuse jouera un rôle déterminant :

- si l’on relève 59% d’ecclésiastiques assermentés dans les districts de Saint-Lô et de Cherbourg, le chiffre tombe à 41% pour ceux de Mortain et 37% à Avranches.

En 1793, le représentant en mission Lecarpentier renouvelle les autorités accusées de « fédéralisme » et multiplie « les poursuites contre les suspects de contre-révolution », dont les émigrés rentrés en France ; à ce propos, notons la proximité des îles anglo-normandes, refuge de nombreux nobles et ecclésiastiques.

Battue à Cholet, l’armée vendéenne pénètre dans la Manche et parvient

à Granville le 14 novembre 1793, mais ne peut prendre la ville malgré un violent combat.

La réaction thermidorienne ramène les notables au pouvoir,« le Rocher de la Liberté » reprenant son nom de Saint-Lô et « Pierre-Ferme »

celui de Saint-Pierre-Eglise.

Dès l’an III (1795), le représentant Dentzel, plus modérateur que Lecarpentier, s’adresse de Coutances aux populations, les mettant en garde contre « cette horde de brigands que vous nommez chouans.

L’Avranchin et le Mortainais deviennent rapidement le domaine d’élection de la chouannerie.

Dans une moindre mesure, les cantons de Saint-Sauveur-Lendelin et Périers sont touchés ainsi que celui de Digosville de 1797 à 1801.

Frotté supervise l’organisation militaire et les affrontements se succèdent : il attaque Ger, puis Torigni (1796) ; au Petit Celland, un millier de chouans affrontent autant de républicains.

Agent de renseignement, Jacques Destouches, né en 1780, est condamné à mort en 1798 et incarcéré à la prison de Coutances ; le 9 février 1799, 18 chouans prennent de nuit la prison d’assaut et parviennent à le faire évader.

Au total, on peut estimer à près de 500 victimes le nombre des habitants de la Manche décédés de mort violente ou après condamnation entre 1792 et 1800, augmenté des Vendéens morts sur son territoire.

Durant le Consulat et l’Empire, le département bénéficie de la présence d’excellents administrateurs, les préfets Montalivet, Costaz, Bossi.

On ordonne l’assèchement des marais de Carentan par des prisonniers de guerre espagnols.

En 1811, Napoléon 1er et l’impératrice Marie-Louise viennent visiter le port militaire de Cherbourg (Nouvel Arsenal), dont on venait d’ordonner le creusement, entrepris sous la direction de l’ingénieur Cachin.

Les corsaires granvillais et cherbourgeois sont très actifs, tel François-Médard Racine qui a créé et donné son nom au port de Saint-Germain-des-Vaux.

Des personnalités marquantes s’imposèrent durant cette période. Charles François Lebrun (1739-1824), fit une très belle carrière de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration.

Il fut l’un des trois consuls avec Bonaparte et Cambacérès avant d’être nommé prince architrésorier de l’Empire et duc de Plaisance.

Alors que la mémoire du général Valhubert (1764-1805), mort à Austerlitz, est honorée à Avranches, Bricquebec vit naître Jean-François Léonor Le Marois (1776-1836).

De la Restauration au Second Empire

Les monarchies censitaires apparaissent comme une période de stabilisation et de relèvement. Sur le plan démographique, le département connaît un apogée en 1826 (600 000 habitants), sa population ne cessant de décroître par la suite.

Le nord du Cotentin fournit à Cherbourg de forts contingents de population, attirés par les travaux du port et la construction navale : la population fixe passe de 16 147 habitants en 1816 à 22 980 habitants en 1845.

La prédominance de l’agriculture est à souligner ; certains grands propriétaires, tels le marquis de Sesmaisons à Flamanville ou le comte de Kergolay à Canisy, ont recours aux innovations (utilisation de la charrue, bonification des terres).

A Martinvast, le général comte du Moncel, polytechnicien, réunit un domaine de 1000 hectares (terres, bois, usine) et construit à partir de 1820 une ferme-modèle parmi les plus modernes de France.

A Granville, la grande pêche y connaît un nouvel essor (58 navires en 1820, 77 en 1840) ; la pêche aux huîtres est florissante : en 1832-1833, on pêche 59 millions d’huîtres (90 bateaux et 700 hommes).

De plus, environ 700 autres personnes, dont femmes et enfants sont employés au triage et au parcage des huîtres.

Quant au port de Cherbourg, dont l’équipement est également rénové, il importe pour 11 millions de francs de marchandises de 1816 à 1828 et exporte pour 29 millions. On doit à Alfred Mosselman (1810-1867) un renouveau de la navigation fluviale :

canal de Vire et Taute (1839), canal de la Soulle, de Coutances à la mer (1840) ; il réactive le port de Carentan, relié à Saint-Lô par bateaux postes.

Des filatures de coton sont créées au Vast par Fontenilliat (600 ouvriers au milieu du siècle) et à Gonneville par Séhier (200 ouvriers).

La noblesse d’Empire apparaît immensément riche !

Lebrun se trouve ainsi à la tête d’un patrimoine considérable ainsi que le général Le Marois qui épousa l’une des héritières les plus fortunées de Belgique.

Parmi les figures marquantes, citons Léonor-Joseph Havin (1799-1868) directeur du Siècle, député et président du Conseil général, mais, sans conteste, le personnage le plus illustre demeure Alexis de Tocqueville (1805-1859), député de l’arrondissement de Valognes ; l’auteur de De la Démocratie en Amérique aimait résider dans sa demeure ancestrale du Val de Saire.

Sous le second Empire, des difficultés nouvelles apparaissent dans le domaine économique. Malgré cela, cette période déterminante connaît la révolution des transports ; les lignes de chemin de fer Paris-Cherbourg (1858) et Paris-Granville (1870) sont ouvertes, favorisant l’écoulement des produits.

Une nette amélioration des conditions de vie du monde agricole, un enrichissement général s’ensuivent.

En 1858, Napoléon III et l’impératrice Eugénie viennent célébrer l’achèvement des travaux de la digue et du port militaire, recevant la reine Victoria avec faste.

Sur le plan politique, la noblesse légitimiste se rallie plus ou moins au régime ; c’est le cas de nombreux conseillers généraux, ainsi qu’une bonne part de la bourgeoisie orléaniste sur le long terme.

On rencontre cependant des exceptions, et non des moindres ( Alexis de Tocqueville). L’influence légitimiste demeure forte à Avranches, tandis qu’à Cherbourg les idées nouvelles gagnent la population ouvrière, favorable à la révolution de 1848.

Cependant, à la fois régime d’ordre et de prospérité, le Second Empire plaît aux habitants de la Manche et sera souvent regretté jusque durant l’Entre-deux-guerres.

La troisième République

Très densément peuplée dans le premier tiers du siècle, la Manche connaît une véritable chute de sa population : peu de naissances (on désire améliorer la condition de ses enfants et éviter le morcellement des terres) ainsi qu’une forte mortalité expliquent ce phénomène que vient renforcer une forte émigration dirigée vers Caen, Rouen et la capitale.

Autrefois presque limité à la région du Plain, amorcé sous le Second Empire, le « couchage en herbe »va croissant, et dans un département essentiellement rural, ce phénomène s’avère primordial :

- les prés et les herbages l’emportent sur les cultures céréalières et lui donnent sa physionomie actuelle.

- L’élevage des chevaux permet la création de haras prestigieux (Martinvast, Pépinvast) destinés au monde des courses.

La Belle Epoque voit la multiplication des coopératives laitières dans la Hague et le Val de Saire, souvent grâce à l’impulsion de la noblesse locale.

Dans l’ensemble, l’industrialisation de la Manche semble limitée et éparse : l’industrie des métaux est présente à Sourdeval et à Villedieu-les-Poêles (fonderie de cloches) et l’on relève une papeterie à Saint-Lô et une usine d’engrais (Dior) à Granville.

Tôt gagnée à la république, la Manche fait figure de département « modéré », résolument marqué à droite, mais il convient cependant de nuancer cette constatation évidente.

Guerres et Libération

Première Guerre Mondiale :

Durant la guerre de 1914-1918, la Manche aurait compté 20 538 tués (23,81% des mobilisés) et le recensement de 1921 fait chuter la population départementale à 425 512 habitants.

Dans l’agglomération cherbourgeoise, les préoccupations sociales sont à l’ordre du jour et l’on s’efforce de combler un retard important en édifiant des cités ouvrières.

Implanté à Cherbourg depuis le Second Empire, le trafic transaltlantique reste très florissant. Pour répondre à ses exigences, le creusement d’un port en eau profonde est entrepris sous la direction de l’ingénieur Minard, permettant ainsi l’accès permanent des navires. Parallèlement, la mise en chantier d’une vaste gare maritime complète cette entreprise d’importance.

Relevons aussi le rôle de port d’embarquement des habitants d’Europe centrale émigrant à destination des Etats-Unis.

Avec l’Entre-deux-guerres, le tourisme balnéaire se généralise aux classes moyennes, et l’on relève en milieu urbain une uniformisation des comportements dans une contrée réputée pour avoir su conserver une certaine douceur de vivre.

La Deuxième Guerre Mondiale :

Le second conflit mondial, au delà de cet événement historique considérable, le Débarquement de 1944, constitue une coupure radicale dans l’histoire de la Manche. Lors de l’offensive de 1940, les défenseurs tentent de s’opposer vainement à la rapide avancée allemande.

Le 19 juin 1940, Rommel prend la place de Cherbourg, où l’on s’était efforcé au préalable d’opérer le maximum de destructions possibles.

A l’automne 1942, débute la construction de blockhaus sur les côtes, dans le cadre du « Mur de l’Atlantique », conduite par l’organisation Todt.

Cette entreprise d’envergure, visant à s’opposer à toute tentative de débarquement, est complétée par la pose de mines sur le rivage. Malgré tous ces barrages, les forces alliées parviendront à prendre pied sur le sol français (opération Overlord).

A l’aube du 6 juin, les premiers éclaireurs américains sont parachutés autour de Sainte-Mère-Eglise (82e division aéroportée du général Ridgway) qui est prise à 4h30.

Parallèlement, la 4e division d’infanterie débarque à Sainte-Marie-du-Mont. Les pertes sont importantes et l’avance s’avère difficile.

Le même jour, débutent les bombardements de Valognes, Saint-Lô et Coutances. En deux jours, Saint-Lô subira cinq vagues successives, anéantissant le chef-lieu du département.

Le 14, les positions sont consolidées à Carentan et la prise de Montebourg nécessite de violents combats, du 12 au 19. Valognes est libérée le 21, alors que la capitulation de la garnison de Cherbourg est signée au château de Servigny, à Yvetot-Bocage, le 26 juin. L’Arsenal est pris le 27 et les dernières poches de résistance allemandes de la Hague cessent tout combat le 29.

Une fois la presqu’île libérée, la plus grande partie du département reste à conquérir après d’âpres affrontements.

Les ruines de Saint-Lô sont atteintes le 19 juillet ; 3 jours plus tard, débute l’opération Cobra : une puissante artillerie, appuyée par 2 000 bombardiers anéantit les troupes allemandes entre Saint-Lô et Lessay.

Coutances est prise le 28, et Avranches le 31.

La percée d’Avranches, dirigée par la 3e armée du général Patton est la dernière grande offensive américaine que connaît la Manche, et du 3 au 13 août, la bataille de Mortain (violente contre-attaque allemande) voit la fin des opérations.

Au 15 août, la totalité du département est libérée, au terme de sanglants combats et de multiples destructions.

La Manche a payé un lourd tribut à la France.

Depuis un demi-siècle, le département s’est reconstruit et modernisé.

Source http://www.lamanche.net/ et autres documents

-

Par Dona Rodrigue le 25 Août 2011 à 20:40

La vache Normande

De robe dite « tricolore » avec « lunettes » autour des yeux et du mufle, la vache normande serait la descendante de bovins amenés par les Vikings au IX°-X° siècle.

D’abord connue sous le nom de Cotentine, elle regroupe d’anciennes variétés locales telles que la Cauchoise, la Brayonne, l’Augeronne et la Mayennaise ; il faut attendre 1883 pour voir naître son herd-book.

En 1946, la première vache inséminée artificiellement sera une Normande.

Sa rusticité, sa facilité de vêlage expliquent l’intérêt de nombreux pays pour cette vache remarquable au lait riche en protéines.

La moyenne des lactations s’élève à environ 6.000 Kg par an.

Le camembert ou le beurre sont ses meilleures cartes de visite.

La race bovine normande est de grande taille (hauteur moyenne au garrot :

1m50 pour les mâles, 1m42 pour les femelles).

Elle est rustique - capable de valoriser les fourrages grossiers - et se caractérise par sa mixité lait-viande, aussi bonne laitière que bouchère.

Une vache normande produit en moyenne plus de 6000 kg de lait par an,il s'agit d'une race de plein air, présentant de bonnes qualités maternelles et une bonne facilité de vêlage.

Mais foin de ce discours savant !

La vache normande est avant tout cet emblème vivant de la Normandie dont l'élégante silhouette et la robe superbe s'accordent si bien à nos prairies. Cette robe justement évite au néophyte de la confondre avec aucune de ses rivales. Sur fond blanc, un manteau plus ou moins soutenu est dit "blond", quelle que soit la nuance, du fauve au roux ; il est parcouru de fines rayures brunes qui donnent l'aspect "bringé" quand leur densité augmente, et disposé en tâches plus au moins dispersées qui donnent l'effet "caille", "truié" ou "moisi" suivant leur répartition ou leur intensité.

"Blond, bringé, caille !". Comme le Normand, la vache normande est toute en nuances.

L'éleveur l'apprécie "blanche" ou bien "chargée en couleurs" suivant les goûts et les modes, mais on la reconnaît du premier coup d'oeil.

Enfin, dernier détail essentiel : la vache normande porte des lunettes ... des tâches de couleur autour des yeux.Notre reine des prés n'a pas qu'un physique, elle a aussi une histoire, d'ailleurs très récente, car en effet, on pourrait dire que la race bovine normande est née en 1883 !

Une légende tenace voudrait pourtant que - comme tout ce qui s'est fait de grand en Normandie - la vache normande ait débarqué des bateaux vikings !

On pourrait là-dessus réexaminer tous les arguments d'un débat archéologique bien connu. Certes, les Vikings pouvaient transporter du bétail dans leurs mouvements de colonisation ; mais ces colonisations furent le plus souvent, et particulièrement en Normandie, très minoritaires ; et il resterait à expliquer comment cet apport, même si on ne l'exclut pas, aurait pu influencer la masse du troupeau 10 siècles plus tard !?Il est plus sérieux de préciser tout de suite qu'aucun historien ne peut avancer d'arguments pour ou contre cette thèse, car nous n'avons aucune série documentaire, iconographique, ou zooarchéologique, représentative sur le plan statistique, qui puisse nous permettre d'établir une chronologie de l'histoire du bétail en Normandie avant la fin du XVIIIe s.

Or, arrivé à cette époque, la situation du troupeau en Normandie, telle que nous pouvons la percevoir est celle d'une relative diversité de races qui tend vers l'unité, par le volonté et le travail des acteurs de cette véritable révolution agricole : le couchage en herbe et le développement de l'élevage bovin du milieu du XIXe au milieu du XXe s.

En effet si Froissard admire "les grands boeufs du Cotentin", il ne décrit ni les animaux ni les conditions d'élevage, et il faut attendre le XVIIIe s. pour voir apparaître dans le vocabulaire dialectal les expressions familières qui identifient le type "normand" chez les bovins. Un acte de vente d'un marchand de bestiaux de Saint-Fromond, dans la Manche, énumère en 1718 des bêtes "sous robe rouge" ou "bringée", mais aussi des animaux noirs, gris ou blancs.

Etaient-ils tous normands ?

Autour de Thorigny, l'intendant anglais du château ne reconnaît lui, vers 1800, que de petites vaches qu'il compare spontanément aux races des îles anglo-normandes.

Et encore au XIXe s. les concours voient s'affronter à l'affiche des normandes, des bretonnes pie-noir, des jersiaises, des hollandaises, et des races croisées, toutes élevées en Normandie.

Le dossier n'est pas clos par ces quelques exemples, mais il faut en retirer l'idée générale que la vache normande se dégage assez tardivement d'un troupeau bigarré, peu sélectionné, croisé sans souci d'entretenir une généalogie de grands reproducteurs.

La vache normande est bien là depuis longtemps, mais elle n'est pas seule et surtout elle attend qu'on s'occupe d'elle.

Avant le XVIIIe siècle en effet l'élevage bovin n'est qu'une activité secondaire pratiquée sur les landes et les jachères.

Le boeuf est élevé pour sa force de travail mais remis à l'engraissement après quelques années de service selon les mêmes pratiques de vaine patûre.

Tous les soins sont apportés à la polyculture vivrière.

La Normandie n'est pas alors un pays de prairies mais une terre de labours.

Mais déjà au tournant des XVe et XVIe s., et de plus en plus au XVIIIe s. finissant, les données du problème ont commencé à changer dans certains terroirs normands, là où les terres basses et humides ne peuvent être labourées, là où de grandes seigneuries laïques ou ecclésiastiques ont entrepris de valoriser leurs exploitations, là où le sel, indispensable pour la conservation du beurre, est moins taxé, là où les ports ou la proximité des villes offrent de gros débouchés ; là surtout, comme à Isigny, où tous ces avantages sont réunis.

Les terres basses du Bessin et du Cotentin, du Pays d'Auge, du Pays de Bray sont les premières taches entièrement vertes sur la carte de l'agriculture normande.

Le chemin de fer et la croissance urbaine du XIXe s. libèrent les possibilités de spécialisation de l'agriculture régionale par le transport des denrées et une demande plus soutenue.

Les crises frumentaires de la fin du XIXe s. aidant, des années 1850 à 1920/30, la vague herbagère submerge la Normandie.

Tout le monde veut des vaches, et les meilleures pour le lait et pour la viande. C'est la chance de la normande.

Cette chance a été exploitée d'abord en surmontant la menace de la "bâtardise".

Dès la Monarchie de Juillet, et surtout sous le Second Empire, l'Etat prétend se mêler de l'élevage normand !!

Obnibulés par la nécessité d'augmenter la production de viande pour le marché urbain, et fascinés par les performances des éleveurs anglais, les agronomes du Ministère poussent au croisement des races bovines indigènes avec l'anglaise de Durham, bête à graisse aux performances quasi monstrueuses.

Le réseau des Haras, et en particulier le Haras du Pin dans l'Orne, est mobilisé pour offrir aux éleveurs normands les services des reproducteurs durham.

Les concours d'animaux des années 1860 à 1880 valorisent systématiquement les durhams purs ou croisés.

L'éleveur normand est une cible privilégiée de cette propagande.

Depuis longtemps les boeufs normands sont les rois du défilé du "Boeuf gras" à Paris où chaque année des animaux de près de deux tonnes (!) sont sacrifiés à la population en liesse.

Les Normands se mettront au durham pour valoriser cette production, pense-t'on dans les bureaux du ministère.

Mais les éleveurs regimbent. Ils pensent que le croisement avec les durhams affaiblit les performances laitières qui enrichissent les régions d'élevage les plus dynamiques (Bessin, Bray).

Surtout ils se sentent capables d'adapter au bétail indigène la leçon du développement du durham : la sélection.

Jusqu'au début du XXe s., les zootechniciens distinguent encore dans la race bovine normande des rameaux différenciés :l'augeronne, la brayonne, la cauchoise, la cotentine, etc.

Chaque rameau représente une évolution autochtone d'un ensemble plus vaste, adapté aux besoins locaux et influencé par des apports de sang extérieur.

Le Pays d'Auge ne particulier, vieux pays d'embouche, achète de longtemps ses veaux jusqu'en Charolais.

A la fin du XIXe s., les éleveurs normands entreprennent d'unifier ces rameaux progressivement recouverts par la Cotentine, considérée comme la meilleure et la plus anciennement sélectionnée des souches bovines normandes.Ce travail est fait de connivence entre des familles, véritables dynasties d'éleveurs, qui d'un bout à l'autre de la Normandie courent les marchés et les concours, et s'échangent les meilleurs reproducteurs.

Qu'ils s'appellent Lavoinne ou Lange en Pays de Caux, Noël en Val de Saire, Hervieu dans l'Eure, et d'autres encore, une élite d'hommes et d'élevages se met en place à cette époque et influence - trop lentement - la masse du troupeau.

En 1883, les meilleurs ont été inscrits au premier livre des reproducteurs du Herd Book de la race bovine normande dont l'histoire complexe, faite de succès et d'échecs se continue aujourd'hui au sein de l'UPRA normande.

Or, loin du cliché facile d'un paysage de prairies intemporelles sous le ciel de Normandie, cette histoire n'a pas plus d'un siècle, ou un siècle et demi.De la vache normande, les éleveurs ont fait en trois générations d'hommes la première race bovine française, championne dans tous les concours, exportée dans le monde entier, cobaye de toutes les innovations techniques comme le contrôle laitier ou l'insémination artificielle.

On a fait fortune en Normandie entre 1930 et 1950 dans la vente des reproducteurs bovins pour la plus grande gloire des seigneurs de l'élevage, hommes et taureaux.

Mais le succès a endormi la vigilance et l'esprit de progrès.

Sûrs de leur fait, les Normands de l'Entre-deux-guerres se sont mis à négliger les principes inventés par leurs aînés : à quoi bon contrôler les performances laitières des vaches puisque nous savons qu'elles sont les meilleures ?D'ailleurs la paye du lait n'intéresse guère les éleveurs.

Ce qu'ils aiment c'est la vente, le concours.

Dénicher le meilleur taureau, la meilleure vache ... et revendre les mauvaises "biques", en trichant au besoin sur les origines.

L'inscription aux livres d'élites du Herd Book ne concerne donc qu'une toute petite minorité de "stars", au mépris de l'intérêt de l'économie locale :

l'amélioration de la masse du troupeau.

Pendant ce temps la concurrence s'organise.

La grande rivale sous tous ses avatars successifs - hollandaise, française frisonne pie-noir, prim'holstein - bénéficie au contraire d'un travail de sélection conduit de façon rationnelle sur une large effectif international. En Cotentin, on l'appelle avec mépris la "Noire", la "Pouque à lait". Elles n'est pas belle comme nos normandes.

Mais, spécialisée exclusivement sur la production laitière, elle donne un lait moins riche, mais en beaucoup plus grandes quantités. Surtout, elle a bénéficié d'entrée de jeu d'une innovation majeure :

l'insémination artificielle expérimentée en 1946, dans le Perche, sur des vaches normandes, mais dont les Normands n'ont pas voulu !!

L'insémination artificielle permet en effet de stocker et de diffuser en grandes quantités la semence sélectionnée des meilleurs reproducteurs.

Pour les Normands, cette maudite invention représente la fin du commerce fructueux des taureaux de foire - on n'a plus besoin que de quelques dizaines de mâles, pour des centaines, des milliers de vaches.

C'est la fin aussi d'un art de vivre, fait de finesse et de rouerie, d'un rapport à l'animal autant culturel qu'économique.

On se battra en Cotentin jusqu'à la fin des années 50 pour interdire l'insémination.

Pendant ce temps, la concurrence en bénéficie à plein et produit des vaches 20 à 30% moins chères à l'achat.

Que viennent quelques épizooties - fièvre aphteuse, tuberculose bovine - et les éleveurs touchés préfèrent reconstituer le troupeau abattu à moindres frais.

De plus, à partir, des années 60, le contexte productiviste incite à choisir un animal qui "pisse le lait". Enfin, d'autres races conquièrent sur le marché des places réservées à leur spécialité bouchère : charolaises, limousines, blondes d'aquitaines, et même salers aujourd'hui.

Elles aussi ont changé les couleurs de nos prairies.

En 1958 l'effectif de vaches normandes est le premier au niveau national.En 1988, il est retombé à la troisième place derrière la prim'holstein et la charolaise, chacune dans leur spécialité, après avoir perdu plusieurs millions de têtes.

En Normandie seulement, la vache normande reste première, d'une courte corne, avec seulement un peu plus de 50 % de l'effectif total.

Mais la normande garde tous ces atouts face à ces cousines et rivales : rusticité, mixité lait-viande, remise à niveau génétique incontestable ces dernières années.Le contexte économique change lui aussi.

Les quotas laitiers et la politique d'AOC lui redonnent toutes ces chances.

Et surtout, les jeunes éleveurs sont encore animés par l'attachement viscéral et sentimental à un animal dont, rappelons le fortement, l'aventure n'a commencé que du temps de leurs arrière-grand-pères.sources : http://nanienormandie.canalblog.com/tag/calvados/p10-0.html

-

Par Dona Rodrigue le 1 Août 2011 à 11:02

La Normandie, terre de labours

La Normandie, terre de laboursLa production des grains pour l'alimentation est alors la préoccupation principale, et l'instrument agricole par excellence est la charrue, en pays de "plaines" comme en bocages. En dehors des forêts, landes ou marais, toutes les terres sont labourées, et l'élevage, qui peut-être localement important, n'est pas encore une spécialité régionale.

Par la suite, de profondes transformations ont accentué la différenciation entre une Normandie des campagnes découvertes, vouées aux céréales associées aux cultures fourragères ou industrielles : légumineuses, colza, betteraves, lin…, et une Normandie des bocages, de plus en plus couchés en herbe et plantés de pommiers, tandis que certaines zones littorales développaient d'anciennes spécialités maraîchères.

Les progrès des engrais chimiques, de la mécanisation puis de la motorisation, définitivement acquis aux lendemains de la seconde guerre mondiale, ont changé l'aspect des paysages normands, accompagnant une forte baisse de la population rurale.

Les progrès des engrais chimiques, de la mécanisation puis de la motorisation, définitivement acquis aux lendemains de la seconde guerre mondiale, ont changé l'aspect des paysages normands, accompagnant une forte baisse de la population rurale.• La Normandie, terre d'élevage •

sources musée de Normandie à Caen - http://www.musee-de-normandie.caen.fr/collections/labours.asp

-

Par Dona Rodrigue le 1 Août 2011 à 10:50

Paysages de Normandie

Paysages de NormandieLa Normandie est une région anciennement et densément peuplée dont les paysages portent partout les marques de l'activité humaine, révélées notamment par l'archéologie. La première évocation littéraire d'un paysage normand remonte au XIIe siècle, dans un vers célèbre de Wace, dans lequel l'auteur distingue déjà parmi les paysans du duc de Normandie : "Cil del boschage et cil del plain…" / "ceux du bocage et ceux de la plaine…". Le contraste entre une Normandie des plaines et une Normandie des bocages est ancien. Il est le résultat du travail des hommes, inscrit sur le sol : longues parcelles en lanières tracées par les charrues des campagnes ouvertes, haies construites par les défricheurs, au moins depuis le Moyen Âge et jusqu'aux périodes les plus récentes, marais et landes laissés aux usages communautaires, prés et champs clos réservés à la production de fourrages ou aux vergers.

Le relief, le climat, la nature des sols jouent leur rôle, mais aussi les pesanteurs de la tradition ou les innovations déterminantes. Le choix d'une spécialisation agricole dans l'élevage bovin est de celles-ci. Elle a associé l'image de la Normandie à un décor de vertes prairies et de chaumières à colombages, masquant un tableau beaucoup plus contrasté, toujours en évolution et dont l'histoire n'a pas livré tous les secrets.

• La Normandie, terre de labours •

• La Normandie, terre d'élevage •

sources : http://www.musee-de-normandie.caen.fr/collections/paysages.asp

-

Par Dona Rodrigue le 1 Août 2011 à 10:43

Des Saxons aux Vikings… Migrations et échanges culturels à l'époque des invasions barbares (Ve-IXe s.)

Dans les derniers siècles de l'Empire romain (vers 300-450), la défense d'une frontière maritime, largement ouverte sur les mondes nordiques, fait venir des contingents de "barbares" capturés sur les fronts du Rhin ou du Danube, ou entrés pacifiquement dans l'Empire. Ils sont transférés dans le cadre d'accords qui confient à des chefs, leurs guerriers et leurs familles, la défense et la mise en valeur de secteurs menacés ou désertés, loin de leurs terres d'origine.

La frontière normande est particulièrement concernée par l'activité des pirates saxons. Au IVe s., les Romains organisent contre eux un réseau de fortifications, le litus saxonicum (rivage des saxons), dirigé contre les incursions maritimes. Installés en Normandie, notamment dans le Bessin et la basse vallée de l'Orne, les Saxons passent au service des rois francs, aux VIe et VIIe s. Leur présence a ainsi maintenue ouverte la route vers l'Angleterre et la mer du Nord, route que reprennent, dès la fin du VIIIe s., les premiers raids vikings.

La frontière normande est particulièrement concernée par l'activité des pirates saxons. Au IVe s., les Romains organisent contre eux un réseau de fortifications, le litus saxonicum (rivage des saxons), dirigé contre les incursions maritimes. Installés en Normandie, notamment dans le Bessin et la basse vallée de l'Orne, les Saxons passent au service des rois francs, aux VIe et VIIe s. Leur présence a ainsi maintenue ouverte la route vers l'Angleterre et la mer du Nord, route que reprennent, dès la fin du VIIIe s., les premiers raids vikings.

Pendant tout le IXe s., les côtes de la future Normandie ont été l'objet d'incursions répétées, venues de Scandinavie ou des colonies vikings, danoises ou norvégiennes, des îles britanniques. Les envahisseurs lancent d'abord des raids de pillages (sac de Rouen en 841), puis rançonnent les autorités franques, et enfin établissent des colonies permanentes, notamment sur les côtes du Cotentin, du Pays de Caux et en vallée de Seine.

En 911, le Viking Rollon obtient du roi carolingien la concession d'un territoire axé sur la basse Seine. Il devient le jarl (comte) de Rouen, "fidèle" du roi franc et se fait baptiser. En 924, puis en 933, de nouvelles concessions royales consacrent l'extension vers l'ouest d'un territoire qui prend le nom de comté, puis duché de Normandie, du nom de ces "Nordmen", les "hommes du Nord".

La présence des Vikings en Normandie a laissé très peu de traces archéologiques. Les colonies de peuplement furent en effet peu nombreuses et les chefs se sont alliés aux élites locales. La mémoire des origines a cependant été entretenue dès le XIe s. par les historiens au service des ducs de Normandie. Elle a été relancée autour de l'année 1911 au moment des fêtes du Millénaire de la Normandie. Depuis, elle reste attachée comme un mythe fondateur à toutes les formes populaires d'évocation de l'histoire normande.

• Des guerriers et des saints (Ve – VIIIe s.) •

sources : http://www.musee-de-normandie.caen.fr/collections/SaxonsVikings.asp

-

Par Dona Rodrigue le 1 Août 2011 à 08:44

Des guerriers et des saints La Normandie dans les royaumes francs : Ve – VIIIe s.

Des guerriers et des saints La Normandie dans les royaumes francs : Ve – VIIIe s.Les premières grandes attaques de pirates francs et saxons sur les côtes normandes ont commencé à la fin du IIIe s. Cette période correspond à la pénétration des peuples barbares dans l'Empire romain, tout au long des IVe et Ve s., puis à la mise en place des royaumes francs de la dynastie des mérovingiens (480-751). Rouen, la vallée de Seine et l'est de la Normandie sont rapidement intégrés au monde franc. L'ouest de la Normandie reste plus longtemps en marge. En l'absence de textes, la diffusion de modes et coutumes nouvelles est

très largement démontrée par le mobilier funéraire des grandes nécropoles franques, même si les déplacements de populations restent sans doute très minoritaires. On découvre une société de guerriers dont les objets rendent compte de diverses influences d'Europe de l'Est et du Nord, mais aussi, par les routes du Sud, d'Aquitaine, de la Méditerranée et de l'Orient. L'encadrement est assuré par des chefs locaux, distingués par le port des armes, et une aristocratie certainement mêlée d'anciens notables romains et de nouveaux arrivants "barbares". C'est aussi un monde de paysans dont le réseau des villages et des paroisses commence à se préciser aux VIIe – VIIIe s. C'est enfin, lentement, et de manière sans doute incomplète, un monde chrétien dans une société travaillée par l'action des ermites et des saints évangélisateurs. La coutume païenne de l'inhumation habillée, avec armes et parures, disparaît au début du VIIIe s., et les morts sont regroupés dans les cimetières paroissiaux. La prospérité retrouvée sous les rois carolingiens (751-987) est notamment illustrée par les fondations monastiques qui seront la cible privilégiée des Vikings, dès 841.

très largement démontrée par le mobilier funéraire des grandes nécropoles franques, même si les déplacements de populations restent sans doute très minoritaires. On découvre une société de guerriers dont les objets rendent compte de diverses influences d'Europe de l'Est et du Nord, mais aussi, par les routes du Sud, d'Aquitaine, de la Méditerranée et de l'Orient. L'encadrement est assuré par des chefs locaux, distingués par le port des armes, et une aristocratie certainement mêlée d'anciens notables romains et de nouveaux arrivants "barbares". C'est aussi un monde de paysans dont le réseau des villages et des paroisses commence à se préciser aux VIIe – VIIIe s. C'est enfin, lentement, et de manière sans doute incomplète, un monde chrétien dans une société travaillée par l'action des ermites et des saints évangélisateurs. La coutume païenne de l'inhumation habillée, avec armes et parures, disparaît au début du VIIIe s., et les morts sont regroupés dans les cimetières paroissiaux. La prospérité retrouvée sous les rois carolingiens (751-987) est notamment illustrée par les fondations monastiques qui seront la cible privilégiée des Vikings, dès 841.• Des Saxons aux Vikings (Ve-IXe s.) •

sources : http://www.musee-de-normandie.caen.fr/collections/guerriersSaints.asp

-

Par Dona Rodrigue le 1 Août 2011 à 01:46

La Normandie gallo-romaine Ier s. avant J.-C. - IVe s. après J.-C.

La Normandie gallo-romaine Ier s. avant J.-C. - IVe s. après J.-C.Après la conquête romaine de la Gaule par César au milieu du Ier s. avant J.-C., Rome unifie et organise le pays. A cette époque la région est occupée par des tribus gauloises originaires de Belgique ou d'Armorique qui s'établissent rapidement en cités (civitates). L'actuelle Normandie fait alors partie de la province appelée Lyonnaise, du nom de sa capitale Lyon.

Les Gaulois, tout en conservant leurs traditions, adoptent de nouveaux usages, créant ainsi une civilisation originale, la civilisation "gallo-romaine", qui s'épanouit pendant plus de deux siècles de paix.

Principal acteur de la production de richesses, le monde rural subit de profondes modifications. Les plus sensibles sont le découpage administratif des terres conquises dont les traces d’arpentage sont souvent encore discernables dans le paysage et, surtout, le remplacement progressif des fermes dites indigènes par des villae typiquement romaines, centres d'exploitation d'un domaine réunissant bâtiments résidentiels et bâtiments à usage agricole. Des agglomérations secondaires (vici) à vocation religieuse, artisanale et commerciale se développent par ailleurs au carrefour des routes et des cours d'eau.

L’aspect le plus marquant de la nouvelle civilisation réside cependant dans la création ou le développement de villes –véritables relais de l'autorité de Rome- destinées à administrer le territoire et à favoriser l’épanouissement de la culture romaine. La ville est la résidence d'un certain nombre de gens qui vivent "à la romaine" et se dote d'organes administratifs, politiques et religieux. On assiste à une transformation radicale du paysage urbain : la ville s'orne d'édifices publics prestigieux coûteux (thermes, théâtre…) mais aussi d'habitations privées, de boutiques et d'ateliers artisanaux. Les rues forment un quadrillage perpendiculaire régulier fondé sur les axes nord-sud, le cardo, et l'axe est-ouest, le decumanus ; le forum, centre politique, religieux et commercial de la cité se trouvant généralement au point de rencontre de ces deux axes.

L’insécurité générale (raids d’envahisseurs germaniques venus de la frontière du Rhin, pirates saxons ou encore de brigands locaux) conduit la plupart des villes à se replier, à la fin du IIIe s. ou au début du IVe s., derrière de solides remparts et entraîne, dès la seconde moitié du IIIe s., un exode urbain.

L’insécurité générale (raids d’envahisseurs germaniques venus de la frontière du Rhin, pirates saxons ou encore de brigands locaux) conduit la plupart des villes à se replier, à la fin du IIIe s. ou au début du IVe s., derrière de solides remparts et entraîne, dès la seconde moitié du IIIe s., un exode urbain.• Des premiers feux au premiers monuments (âges de la pierre / âges des métaux) •

• Des Gaulois à la conquête romaine (Ve – Ier s. avant J.-C.)•

sources : http://www.musee-de-normandie.caen.fr/collections/NieGalloRomaine.asp

-

Par Dona Rodrigue le 1 Août 2011 à 01:34

Des Gaulois à la conquête romaine Le territoire de la Normandie, Ve – Ier s. avant J.-C.

Des Gaulois à la conquête romaine Le territoire de la Normandie, Ve – Ier s. avant J.-C.Au second âge du Fer (= période de la Tène, vers 450-50 avant J.-C.), la Normandie est affectée par les migrations de peuples celtes, appelés aussi gaulois par les Romains.

Le territoire est alors occupé par des tribus gauloises originaires de Belgique (Calètes et Véliocasses de la rive nord de la Seine) ou d'Armorique (Aulerques Eburovices, Lexoviens, Esuviens, Unelles et sans doute, bien que non attestés à cette époque, Viducasses, Bajocasses et Abrincates).

A l'aube de la conquête, la Gaule est prospère et très peuplée. La campagne est ponctuée de petits hameaux et villages. Des habitats groupés -lieux d'activités agricoles et artisanales variées (métallurgie, salaison…)- existent à côté de fermes isolées (fermes indigènes). De grosses exploitations agricoles appartenant à l'aristocratie locale côtoient des habitations plus modestes. A partir du IIe s. avant J.-C, se développent, le plus souvent sur les hauteurs, des sites fortifiés (oppida), véritables agglomérations proto-urbaines. Du Ve au IIIe s., les morts sont regroupés dans des cimetières, inhumés le plus souvent dans de simples fosses et accompagnés d'offrandes (offrandes alimentaires, armes, parures…).

Les tombes les plus riches renferment les éléments de char démonté, et sont recouvertes d'un tertre de terre ceinturé par un fossé. A partir du IIIe s., le rite de l'inhumation est

Les tombes les plus riches renferment les éléments de char démonté, et sont recouvertes d'un tertre de terre ceinturé par un fossé. A partir du IIIe s., le rite de l'inhumation est  progressivement remplacé par celui de l'incinération : les cendres du défunt ainsi que les offrandes qui l'accompagnaient au moment de la crémation sont placées dans une urne généralement en terre déposée dans une fosse creusée dans le sol.

progressivement remplacé par celui de l'incinération : les cendres du défunt ainsi que les offrandes qui l'accompagnaient au moment de la crémation sont placées dans une urne généralement en terre déposée dans une fosse creusée dans le sol.• Des premiers feux au premiers monuments (âges de la pierre / âges des métaux) • • La Normandie gallo-romaine (Ier s. avant J.-C. - IVe s. après J.-C.) •

sources : http://www.musee-de-normandie.caen.fr/collections/NieGauloise.asp

-

Par Dona Rodrigue le 1 Août 2011 à 00:34

Des premiers feux aux premiers monuments Préhistoire de la Normandie :

âges de la pierre / âges des métaux

Sur le territoire de l’actuelle Normandie les premiers feux sont repérés sur le site de Port-Pignot (Fermanville, Manche) vers 220 000 avant J.C. Les ancêtres de l'homme moderne ont donc parcouru nos régions en des temps rythmés par l’alternance de plusieurs glaciations, des variations du niveau de la mer, de profonds changements du littoral et le creusement des grandes vallées fluviales, dans des paysages marqués par l’opposition entre l’Ouest armoricain et le Bassin parisien.

Vers 5 500 avant notre ère, les clans nomades de chasseurs-cueilleurs se sédentarisent. Le développement de l’agriculture et de l’élevage s'accompagne du perfectionnement de l'outillage et de la naissance de techniques artisanales, notamment de la céramique. Les sociétés plus prospères et plus stables s’organisent et se hiérarchisent. Elles deviennent capables de formes d’industries spécialisées - comme l’extraction des silex dans des mines - et se convertissent à des pratiques cultuelles collectives. Les grands tumulus funéraires mégalithiques (vers 3000 avant J.-C.) en sont l’exemple le plus convaincant.

Vers 5 500 avant notre ère, les clans nomades de chasseurs-cueilleurs se sédentarisent. Le développement de l’agriculture et de l’élevage s'accompagne du perfectionnement de l'outillage et de la naissance de techniques artisanales, notamment de la céramique. Les sociétés plus prospères et plus stables s’organisent et se hiérarchisent. Elles deviennent capables de formes d’industries spécialisées - comme l’extraction des silex dans des mines - et se convertissent à des pratiques cultuelles collectives. Les grands tumulus funéraires mégalithiques (vers 3000 avant J.-C.) en sont l’exemple le plus convaincant.

Les populations de l’âge du Bronze (2000–750) poursuivent la conquête et l’organisation des paysages, en bénéficiant de nouvelles techniques. Le contrôle du commerce du métal, importé notamment des îles britanniques, renforce des hiérarchies sociales fondées sur l’exploitation du sol. L’archéologie identifie des fermes, des villages et même des terroirs organisés dans les secteurs privilégiés de cette nouvelle économie. Les ateliers métallurgiques normands sont bien identifiés par de nombreuses caches et dépôts de haches. Les découvertes d'armes décrivent une société où le guerrier prend une place dominante. Les casques et les cuirasses de l'âge du Bronze final (1200/750) sont des armes défensives, mais aussi des parures réservées aux chefs identifiés par les grandes tombes individuelles sous tumulus et qui contrôlaient sans doute déjà les sites défensifs.

La métallurgie du fer (vers 750) se diffuse dans ces sociétés au début du VIIIe s. avant notre ère.

Elle représente une nouvelle étape dans le perfectionnement de l'outillage et de l'armement. De riches sépultures témoignent des sociétés aristocratiques qui organisent les peuples de la future Normandie avant leur entrée dans l'histoire.

Elle représente une nouvelle étape dans le perfectionnement de l'outillage et de l'armement. De riches sépultures témoignent des sociétés aristocratiques qui organisent les peuples de la future Normandie avant leur entrée dans l'histoire.• Des Gaulois à la conquête romaine (Ve – Ier s. avant J.-C.) •

• La Normandie gallo-romaine (Ier s. avant J.-C. - IVe s. après J.-C.) •

sources : http://www.musee-de-normandie.caen.fr/collections/prehistoire.asp

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

..Dona Rodrigue...