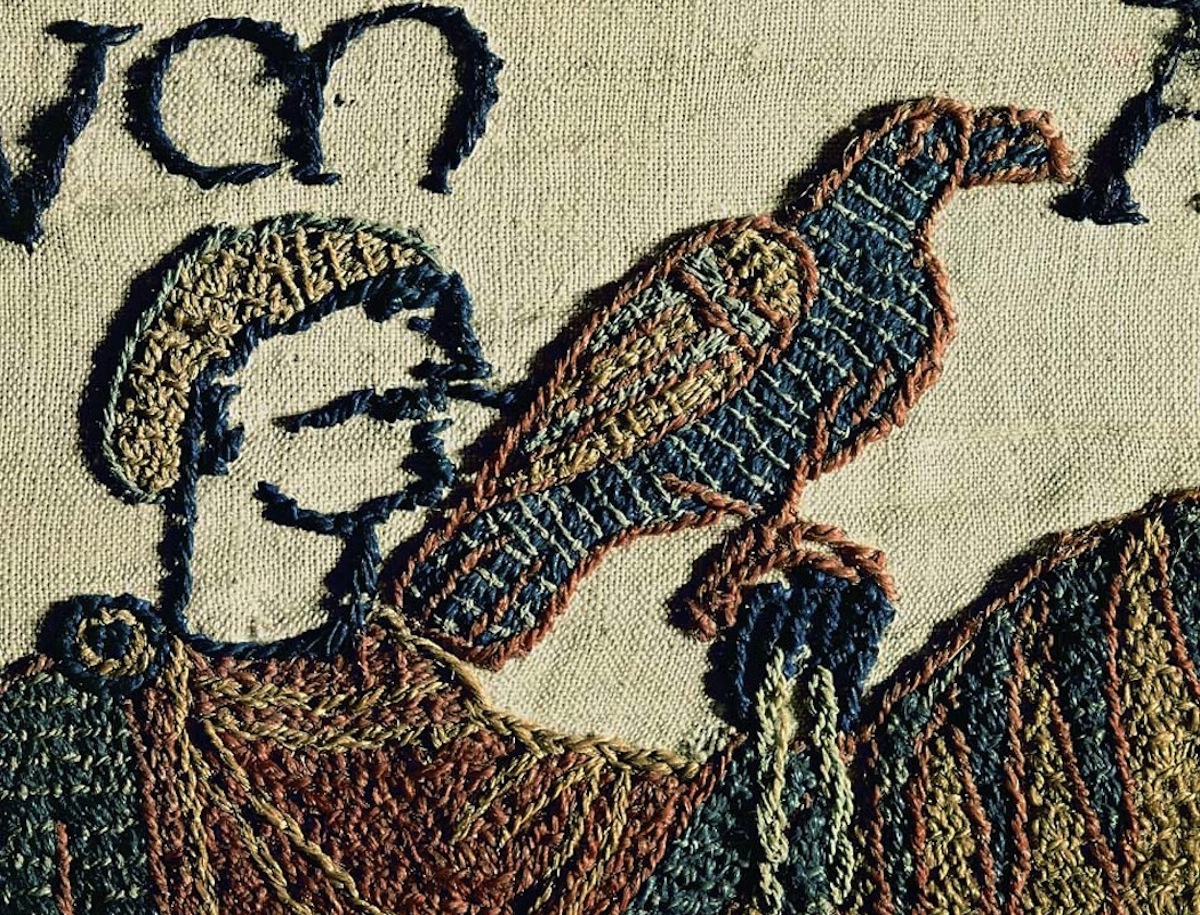

Aelfgyva, l’inconnue de la Tapisserie de Bayeux

« La scène que personne ne comprend »

voilà comment une journaliste américaine a surnommé l’un des passages les plus mystérieux de la Tapisserie.

Une femme voilée, figée, un homme d’Église, le bras tendu.

La scène est surmontée de quelques mots en latin :

Ubi unus clericus und aelfgyva,

« Là où un certain clerc et Aelfgyva… » font quoi ?

Nul ne sait, malgré les innombrables études et théories avancées depuis des siècles.

« Si Aelfgyva et le moine étaient juste assis sur un banc, remarque un journaliste, les gens n’y prêterait pas attention; mais l’homme étend son bras vers le visage de la femme d’une bien étrange manière, peut-être possessive, peut-être violente ».

Le mystère s’épaissit encore quand on observe la marge inférieure de la broderie : un petit personnage nu imite la pause du clerc, comme pour s’en moquer ou pour rappeler quelque chose.

Une certitude :

Aelfgyva fut très importante.

Sur les 626 personnages de la Tapisserie, il n’y a que trois femmes et seule Aelfgyva est nommée.

Des historiens américains ont récemment tenté de démêler le vrai du faux dans cette histoire.

Pour John Gosling, il s’agit de l’abbesse du monastère de Wilton (en Angleterre), dont l’oeil fut miraculeusement guéri par Sainte Edith, ainsi que le raconte le moine Goscelin qui serait représenté ici.

Pour John Bard McNulty, il s’agit d’Aelfgyva de Northampton, maîtresse puis femme de Cnut, roi d’Angleterre, du Danemark et de Norvège.

Une rumeur de l’an 1000 raconte que cette femme voulait un enfant de Cnut et que, n’y parvenant pas, elle prit l’enfant nouveau-né d’un prêtre pour faire croire à Cnut qu’il était le sien.

D’où le bonhomme nu de la frise, ridiculisant le comportement du prêtre.

D’où aussi la phrase latine sans verbe, qui sous-entendrait :

« Ici Aelfgyva et un clerc font de vilaines choses ».

En 1066, quand Guillaume et Harold se rejoignent en Normandie, la rumeur a pris un tournant politique :

les deux hommes l’utilisent pour affaiblir Harald III de Norvège, un proche de la famille de Cnut, qui prétendait aussi au trône d’Angleterre.

De la presse people en version médiévale…

Images :

Tapisserie de Bayeux et Hans Splinter

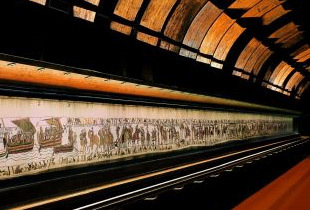

La Tapisserie de Bayeux, aussi connue

sous le nom de Tapisserie de la reine Mathilde,

et plus anciennement « Telle du Conquest »

(pour « toile de la Conquête ») est une broderie du XIe siècle inscrite depuis 2007

au registre Mémoire du monde par l'UNESCO.

Elle semble avoir été commandée par Odon de Bayeux, le demi-frère de Guillaume le Conquérant, et décrit les faits relatifs à la conquête normande de l'Angleterre en 1066.

Elle détaille les événements clés de cette conquête, notamment la bataille d'Hastings.

Toutefois, près de la moitié des images relatent des faits antérieurs à l'invasion elle-même.

Tapisserie de Bayeux, scène 43. "Et ici l'évêque bénit la nourriture et la boisson." Il s'agit du premier le premier banquet que le duc Guillaume et ses barons normands tiennent sur le sol anglais. l'évêque est Odon,

le demi-frère du duc.

Bien que très favorable à Guillaume le Conquérant au point d'être considérée parfois comme une œuvre de propagande, elle a une valeur documentaire inestimable pour la connaissance du XIe siècle normand et anglais. Elle renseigne sur les vêtements, les châteaux, les navires et les conditions de vie de cette époque.

À ce titre elle constitue un des rares exemples de l'art roman profane. Conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans le

Trésor de la cathédrale de Bayeux, elle

est aujourd'hui présentée au public au

centre Guillaume le Conquérant

qui lui est entièrement dédié.

La Tapisserie de Bayeux n'est pas, à proprement parler,

une tapisserie ; en effet, elle relève de la broderie de neuf teintes naturelles de laines sur des pièces de lin bis.

Elle a été confectionnée entre 1066 et 1082,

peut-être en Angleterre, pour être exposée

à la cathédrale de Bayeux pour une population souvent analphabète.

Elle est constituée de neuf panneaux en lin assemblés en une seule pièce d'une longueur d'environ 68,30 mètres et large d'environ 50 centimètres.

Chaque scène est assortie d'un commentaire en latin. Il faut aussi remarquer que la broderie est amputée.

Sa fin est perdue mais elle devait se terminer, d'après tous les historiens, par le couronnement de Guillaume le Conquérant.

626 personnages, 202 chevaux et mules, 505 animaux de toutes sortes,

37 édifices, 49 arbres sont recensés.

Au total, 1515 sujets variés fournissent une mine de renseignements sur le XIe siècle.

Origines

Odon de Bayeux est généralement identifié comme étant le commanditaire de la Tapisserie de Bayeux.

La supposition repose sur un faisceau d'indices concordant..

Tout d'abord, sur la tapisserie ne sont nommées, en dehors des figures historiques (Harold Godwinson, Édouard le Confesseur,

Guillaume le Conquérant etc.) et de la mystérieuse Ælfgyva,

que trois personnes, Wadard, Vital et Turold.

Ceux-ci ne sont mentionnées dans aucune autre source contemporaine de la bataille de Hastings.

Or il apparaît que ces hommes sont tous des tenants d'Odon dans le Kent, signe qu'ils faisaient partie des hommes qu'Odon a amenés à la bataille.

Ensuite, la tapisserie montre Harold Godwinson jurant fidélité

au duc Guillaume, sur de saintes reliques, et assistance pour son obtention du trône anglais, à Bayeux.

Orderic Vital place l'événement à Rouen, et Guillaume de Poitiers à Bonneville-sur-Touques.

De plus, le rôle d'Odon à Hastings est à peine mentionné dans les sources qui ne sont pas liées à Bayeux.

Les historiens concluent qu'Odon est le seul à avoir eu les moyens financiers de commanditer une œuvre aussi gigantesque, et qui mette en avant ses tenants et les reliques de Bayeux.

Si une majorité d'historiens s'accorde à penser que c'est bien Odon qui commanda cette broderie pour orner la nef

de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Bayeux, inaugurée en 1077,

la discorde règne encore sur l'identité de ceux qui la fabriquèrent.

La légende dit que c'est la reine Mathilde, aidée de ses dames de compagnie, qui en sont les auteurs ; pour d'autres, elle fut confectionnée : soit dans le Kent ; soit à Winchester, dans le Hampshire, vingt ou trente ans après les événements qu'elle relate. Enfin dernière des hypothèses, sa fabrication aurait été effectuée à Saumur.

Toutefois, deux hypothèses de recherches sont avancées.

- Les dernières recherches de l'université de Caen, réunissant des sommités archéologues, historiens, médiévistes, s'accordent à penser que la « Broderie d'Hastings » a été faite dans le Kent, à Winchester ou à Cantorbéry, tout de suite après la bataille elle-même, et sa confection aurait duré deux ans environ.

- C'est ce que Denise Morel et Marie France Le Clainche font vivre dans leur roman Les Brodeuses de l’Histoire, où elles mettent en scène l'atelier de broderie de Winchester.

- Nous savons, en effet, que cet atelier rassemblait brodeurs et brodeuses, laïcs et religieuses, anglo-saxonnes, normandes et bretonnes.

- Selon l'historien américain George Beech, spécialiste du Moyen Âge, plusieurs indices permettraient de démontrer, que la Tapisserie de Bayeux fut en réalité conçue à

- l'abbaye Saint-Florent de Saumur.

- Plusieurs faits permettent d'étayer cette réflexion.

- L'abbé de l'abbaye de Saint-Florent, Guillaume Rivallon (fils de Riwallon de Dol), était seigneur de Dol en Bretagne.

- De plus, ce seigneur de Dol était lié d'amitié

- avec Guillaume le Conquérant.

- Enfin à la fin du XIe siècle, l'abbaye de Saint-Florent-de-Saumur s'est retrouvée propriétaire de nombreux domaines en Angleterre. Ces possessions ont pu être offertes par Guillaume le Conquérant en remerciement de la tapisserie.

Histoire de la tapisserie

Vers l'an 1100, un poète français du nom de Baudry de Bourgueil compose pour Adèle de Normandie, fille de Guillaume le Conquérant, un poème dans lequel il décrit une tapisserie faite de soie, d'or et d'argent et représentant la conquête de l'Angleterre.

Même si la taille et les matériaux de cette tapisserie montrent qu'il ne s'agit pas de la même tapisserie, même si l'existence de la tapisserie de la comtesse Adèle est mise en doute, il est évident que le poème de Baudry s'inspire soit directement, soit indirectement de la tapisserie de Bayeux.

La plus ancienne mention directe de la tapisserie est un inventaire des biens de la cathédrale de Bayeux, dressé en 1476, qui en mentionne l'existence et précise qu'elle est suspendue autour de la nef pendant quelques jours chaque été.

En 1562, des religieux, avertis de l'arrivée imminente d'une troupe de Huguenots, mirent à l'abri quelques biens. Ils firent bien, car ceux-ci mirent à sac la cathédrale.

D'une notoriété encore très locale, elle ne commença à intéresser des érudits non normands qu'à la fin du XVIIe siècle.

la revolution française !

La Révolution française faillit marquer la fin de la Tapisserie.

En 1792, la France étant menacée d'invasion, des troupes furent levées.

Au moment du départ du contingent de Bayeux, on s'avisa qu'un des chariots chargés de l'approvisionnement n'avait pas de bâche.

Un participant zélé proposa de découper la tapisserie conservée à la cathédrale pour couvrir le chariot.

Prévenu tardivement, le commissaire de police,

Lambert Léonard Leforestier, arriva cependant juste à temps pour empêcher cet usage. Il se créa alors une commission artistique qui veilla à la sécurité de l'œuvre pendant la Révolution.

À des fins de propagande contre l'Angleterre qu'il projetait d'envahir, Napoléon la fit venir au Musée du Louvre à Paris en 1804 où elle fut exposée à l'admiration des foules parisiennes. Elle retourna à Bayeux en 1805. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Mme Elisabeth Wardle, femme d'un riche marchand, finança une copie de même taille qui se trouve maintenant en Angleterre.

D'avril 1913 à juin 1941, la broderie retrouve Bayeux, où le premier musée de la tapisserie est créé dans l'hôtel du Doyen aux côtés de la bibliothèque municipale de a ville.

Le 23 juin 1941, la tapisserie est transférée à l'abbaye de Mondaye. Elle y est étudiée par des scientifiques allemands dont Herbert Jankuhn, archéologue membre de l'Ahnenerbe.

Le 20 août 1941, elle rejoint le château de Sourches dans la Sarthe, où elle demeure jusqu'au 26 juin 1944, date à laquelle elle est transféré au musée du Louvre sur ordre de l'occupant. Le 21 août 1944, les allemands envisagent d'emmener la tapisserie avec eux, ce qui ne se fera pas. La broderie est exposée dans la galerie des primitifs italiens à l'automne 1944, et le 2 mars 1945, elle repart pour Bayeux où elle retrouve l'hôtel du Doyen.

Un nouvel aménagement muséographique mettant en valeur la broderie est inauguré le 6 juin 1948. Après une étude de la broderie et des moyens de la conserver, l'ancien grand séminaire de Bayeux accueille le chef d’œuvre à partir de mars 1983.

L'ancien séminaire prend alors le nom de

« Centre Guillaume le Conquérant

sources /

http://www.histoirenormande.fr/aelfgyva-linconnue-de-la-tapisserie-de-bayeux

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tapisserie_de_Bayeux#