La période féodale :

l'ancien français

(IXe - XIIIe siècle)

|

Les caractéristiques principales du régime féodal furent le morcellement et la fidélité. Afin de s'assurer la fidélité de ses vassaux, un suzerain (seigneur) accordait à chacun d'eux un fief (une terre) qui leur servait de moyen de subsistance; en retour, les vassaux s'engageaient à défendre leur seigneur en cas d'attaque extérieure.

Quelles furent les conséquences politiques de ce système?

Le morcellement du pays et la constitution de grands fiefs, eux-mêmes divisés en une multitude de petits fiefs; les guerres entre seigneurs étaient très fréquentes parce qu'elles permettaient aux vainqueurs d'agrandir leur fief. Chacun vivait par ailleurs relativement indépendant dans son fief, sans contact avec l'extérieur. Dans un tel système, la monarchie demeurait à peu près sans pouvoir.

1 La naissance du français

On situe la naissance du français vers le IXe siècle, alors qu'il faut attendre le Xe ou le XIe siècle pour l'italien, l'espagnol ou l'occitan.

| |

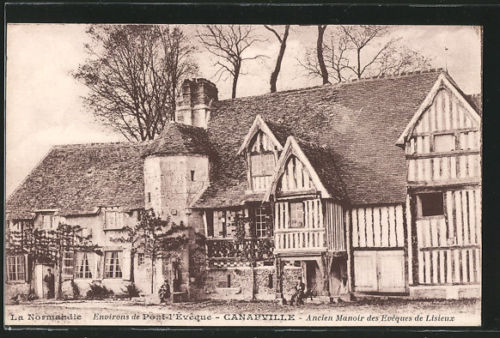

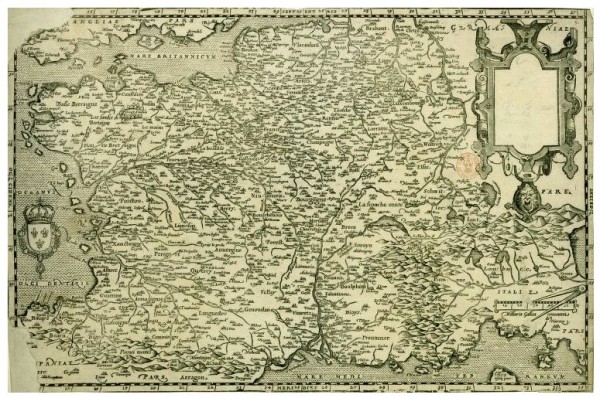

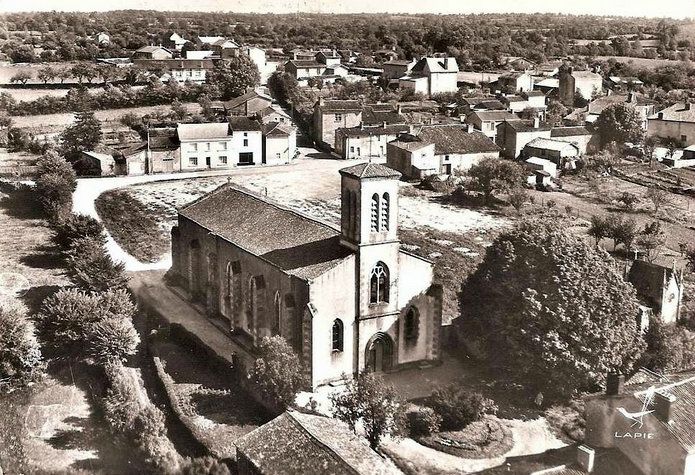

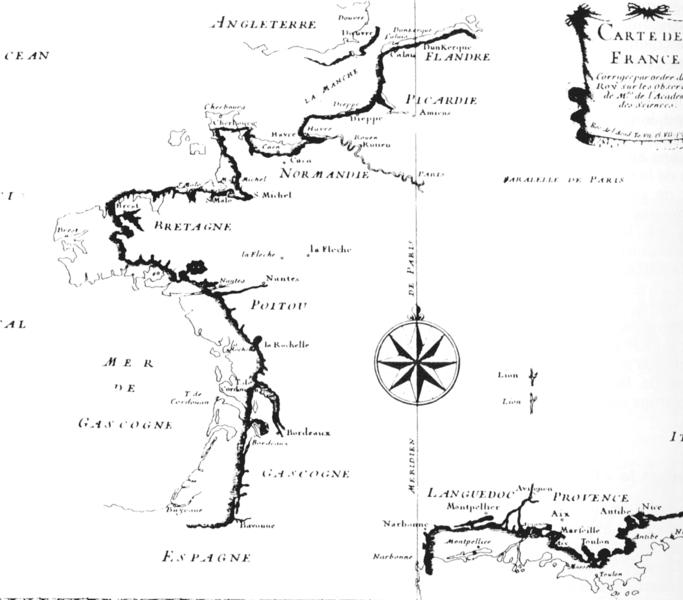

Mais ce français naissant n'occupait encore au IXe siècle qu'une base territoriale extrêmement réduite et n'était parlé que dans les régions d'Orléans, de Paris et de Senlis (voir les zones en rouge sur la carte) par les couches supérieures de la population.

Le peuple parlait, dans le Nord, diverses variétés d'oïl: le françois dans la région de l'Île-de-France, mais ailleurs c'était le picard, l'artois, le wallon, le normand ou l'anglo-normand, l'orléanais, le champenois, etc. Il faut mentionner aussi le breton dans le Nord-Ouest. Les rois de France, pour leur part, parlaient encore le francique (une langue germanique) tout en utilisant le latin comme langue seconde pour l'écrit.

À cette époque, les gens du peuple étaient tous unilingues et parlaient l'un ou l'autre des nombreux dialectes alors en usage en France. Seuls les «lettrés» écrivaient en «latin d'Église» appelé alors le «latin des lettrés» et communiquaient entre eux par cette langue.

Dans le Sud, la situation était toute différente dans la mesure où cette partie méridionale du royaume, qui correspondait par surcroît à la Gaule la plus profondément latinisée, avait été longtemps soumise à la domination wisigothe plutôt qu'aux Francs.

Les variétés d'oc, plus proches du latin, étaient donc florissantes (provençal, languedocien, gascon, limousin, etc.), surtout que l'influence linguistique wisigothe avait été quasiment nulle, sauf dans la toponymie. Dès le Xe siècle, le catalan se différencia de l'occitan par des traits particuliers; en même temps, le basque était parlé dans les hautes vallées des Pyrénées.

|

Quant aux langues franco-provençales (voir le texte de Manuel Meune à ce sujet) du Centre-Est, elles correspondaient plus ou moins à des anciennes possessions des Burgondes, puis de l'empereur du Saint Empire romain germanique. Bref, à l'aube du Xe siècle, l'aire des grands changements distinguant les aires d'oïl, d'oc et franco-provençale étaient terminées, mais non la fragmentation dialectale de chacune de ces aires, qui ne faisait que commencer. Soulignons qu'on employait au singulier «langue d'oïl» ou «langue d'oc» pour désigner les langues du Nord et du Sud, car les gens de l'époque considéraient qu'il s'agissait davantage de variétés linguistiques mutuellement compréhensibles que de langues distinctes.

1.1 L'avènement des Capétiens

|

|

En mai 987, Louis V, le roi carolingien de la Francie occidentale était décédé subitement dans un accident de chasse en ne laissant aucun héritier direct. Le 1er juin, les grands seigneurs du royaume se réunir à Senlis pour élire un successeur au trône de la Francie occidentale. L'aristocratie franque élit Hugues Ier qui fut sacré quelques jours plus tard, le dimanche 3 juillet 987, dans la cathédrale de Noyon. Il fut surnommé aussitôt le «roi à chape» en raison de son titre d'abbé laïc qu'il détenait dans les nombreuses «chapes» ecclésiastiques — la chape (la «capa» ou cape) étant le manteau à capuchon que portaient les abbés —, d'où le terme Capet.

Avant d'être couronné «roi des Francs» (rex Francorum), Hugues Ier était un puissant seigneur respecté; il était comte de Paris, comte d'Orléans, duc des Francs et marquis de Neustrie (nord-ouest de la France sans la Bretagne), et possédait de nombreuses seigneuries laïques et abbayes (Saint-Martin-de-Tours, Marmoutier, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Denis). Ses alliances familiales avaient favorisé son élection comme «roi des Francs» par l'aristocratie: il était frère d’Othon (duc de Bourgogne), beau-frère de Richard (duc de Normandie), et gendre de Guillaume III Tête d’Étoupe (duc d’Aquitaine), depuis son mariage en 970 avec la princesse Adélaïde, la fille de Guillaume III.

|

C'est avec l'avènement de Hugues Capet (en 987) que le premier roi de France (encore désigné comme le «roi des Francs») en vint à parler comme langue maternelle la langue romane vernaculaire (plutôt que le germanique), ce qui sera appelé plus tard comme étant le françois ou françoys (prononcé [franswè]).

Dans le système féodal de l'époque, la France était dirigée par une vingtaine de seigneurs territoriaux, descendants de fonctionnaires ou de guerriers carolingiens, qui détenaient des pouvoirs considérables parfois supérieurs à ceux du roi, comme ce fut le cas, par exemple dans le Nord, avec les comtes de Flandre et les ducs de Normandie, à l'est avec les ducs de Bourgogne et, au sud, avec les ducs d'Aquitaine.

En raison des invasions étrangères, ces seigneurs avaient obtenu du roi de vastes territoires en échange de leurs services. La légitimité de Hugues Capet état alors relativement fragile. Par exemple, lorsqu'il s'opposa à son vassal Adalbert de Périgord qui refusait de lever le siège de Tours, le roi lui lui demanda : «Qui t'as fait comte?» Et le vassal de lui répondre: «Qui t'as fait roi?»

Hugues Ier sera le fondateur de la dynastie des Capétiens et s'appuiera sur des règles d'hérédité, de primogéniture (priorité de naissance) et d'indivisibilité des terres domaniales. C'est donc Hugues Capet qui remplaça la monarchie élective en vigueur sous les derniers Carolingiens en une monarchie héréditaire.

D'ailleurs, Hugues Capet avait fait élire et sacrer son fils aîné Robert quelques mois après sa propre élection, soit le 25 décembre 987. La dynastie des Capétiens réussit à renforcer ainsi l'autorité royale et entreprit la tâche d'agrandir ses domaines. Contrairement aux rois précédents qui transportaient leur capitale d'une ville à l'autre, les Capétiens se fixèrent à Paris.

1.2 Le premier «roi de France»

Ce n'est qu'en 1119 que le roi Louis VI le Gros (qui régna de 1108 à 1137), un descendant de Hugues Capet, se proclama, dans une lettre au pape Calixte II «roi de France» (rex Franciai), plus précisément «roi de la France», non plus des Francs, et «fils particulier de l’Église romaine». C'est le premier texte où il est fait référence au mot France.

D'où le mot français (et «françois» ou «françoys»). En réalité, c'est le mot françois ou françoys (prononcé [franswè]) qui était attesté à l'époque, le mot francien ayant été créé en 1889 par le philologue Gaston Paris pour faire référence au «français de l'Île-de-France» du XIIIe siècle, par opposition au picard, au normand, au bourguignon, au poitevin, etc.

Mais il faut aussi considérer qu'au début du XIIIe siècle le terme françois ou françoys désignait autant la langue du roi que le parler de l'Île-de-France ou même toute autre variété d'oïl (picard, champenois, normand, etc.). Autrement dit, la notion de «françoys» recouvrait une réalité linguistique encore assez floue. Les mots France, Franc et françoys étaient souvent utilisés de façon interchangeable, que ce soit pour désigner le pays, le pouvoir ou la langue du pouvoir.

Dans les conditions féodales, les divergences qui existaient déjà entre les parlers locaux se développèrent et s'affermirent. Chaque village ou chaque ville eut son parler distinct: la langue évolua partout librement, sans contrainte. Ce que nous appelons aujourd'hui l'ancien français correspondait à un certain nombre de variétés linguistiques essentiellement orales, hétérogènes géographiquement, non normalisées et non codifiées.

Les dialectes se multipliaient et se divisaient en trois grands ensembles assez nettement individualisés, comme on les retrouve encore aujourd'hui (voir la carte de la France dialectale): l

es langues d'oïl au nord, les langues d'oc au sud, le franco-provençal en Franche-Comté, en Savoie, au Val-d'Aoste (Italie) et dans l'actuelle Suisse romande. L'une des premières attestations de l'expression langue d'oc est attribuée à l'écrivain florentin Dante Alighieri (1265-1321. Dans son De Vulgari Eloquentia («De l'éloquence vulgaire») rédigé vers 1305 en latin, celui-ci classait les trois langues romanes qu'il connaissait d'après la façon de dire oui dans chacune d'elles (par exemple, oïl, oc, si), d'où la distinction «langue d'oc» (< lat. hoc) au sud et «langue d'oïl» (< lat. hoc ille) au nord, pour ensuite désigner les parlers italiens (sì < lat. sic).

Le célèbre Florentin distinguait dans leur façon de dire «oui» les trois grandes branches des langues romanes (issues du latin) connues: «Nam alii Oc; alii Oil, alii Sì, affirmando loquuntur, ut puta Yispani, Franci et Latini», ce qui signifie «les uns disent oc, les autres oïl, et les autres si, pour affirmer, par exemple, comme les Espagnols, les Français et les Latins».

On peut consulter aussi le texte «Les domaines d’oc, si et oïl, selon Dante» de MM. J. Lafitte et G. Pépin, en cliquant ICI, s.v.p.

Bien que le français («françoys») ne soit pas encore une langue officielle (c'était le latin à l'écrit), il était néanmoins utilisé comme langue véhiculaire par les couches supérieures de la société et dans l'armée royale qui, lors des croisades, le porta en Italie, en Espagne, à Chypre, en Syrie et à Jérusalem.

La propagation de cette variété linguistique se trouva favorisée par la grande mobilité des Français: les guerres continuelles obligeaient des transferts soudains de domicile, qui correspondaient à un véritable nomadisme pour les soldats, les travailleurs manuels, les serfs émancipés, sans oublier les malfaiteurs et les gueux que la misère générale multipliait. De leur côté, les écrivains, ceux qui n'écrivaient plus en latin, cessèrent en même temps d'écrire en champenois, en picard ou en normand pour privilégier le «françoys».

Cette langue «françoise» du Moyen Âge ne paraît pas comme du «vrai français» pour les francophones du XXIe siècle. Il faut passer par la traduction, tellement cette langue, dont il n'existe que des témoignages écrits nécessairement déformés par rapport à la langue parlée, demeure différente de celle de notre époque. Les étudiants anglophones des universités ont moins de difficultés à comprendre cet ancien français que les francophones eux-mêmes, la langue anglaise étant bien imprégnée de cette langue! Voici un texte d'ancien français rédigé vers 1040 et extrait de La vie de saint Alexis. Dans ce document, Alexis renonce à sa femme, à sa famille et à la «vie dans le monde» pour vivre pauvre et chaste.

C'est l'un des premiers textes écrits en ancien français qui nous soit parvenu. Il s'agit ici d'un petit extrait d'un poème de 125 strophes. Ce n'est donc pas une transcription fidèle de la langue parlée du XIe siècle, même s'il faut savoir que la graphie était relativement phonétique et qu'on prononçait toutes les lettres:

|

Ancien français

1. bons fut li secles al tens ancïenur

2. quer feit iert e justise et amur,

3. si ert creance, dunt ore n'i at nul prut;

4. tut est müez, perdut ad sa colur:

5. ja mais n'iert tel cum fut as anceisurs.

6. al tens Nöé et al tens Abraham

7. et al David, qui Deus par amat tant,

8. bons fut li secles, ja mais n'ert si vailant;

9. velz est e frailes, tut s'en vat remanant:

10. si'st ampairet, tut bien vait remanant

11. puis icel tens que Deus nus vint salver

12. nostra anceisur ourent cristïentet,

13. si fut un sire de Rome la citet:

14. rices hom fud, de grant nobilitet;

15. pur hoc vus di, d'un son filz voil parler.

16. Eufemïen -- si out annum li pedre --

17. cons fut de Rome, des melz ki dunc ieret;

18. sur tuz ses pers l'amat li emperere.

19. dunc prist muiler vailante et honurede,

20. des melz gentils de tuta la cuntretha

21. puis converserent ansemble longament,

22. n'ourent amfant peiset lur en forment

23. e deu apelent andui parfitement:

24. e Reis celeste, par ton cumandement

25. amfant nus done ki seit a tun talent.

|

Français contemporain

1. Le monde fut bon au temps passé,

2. Car il y avait foi et justice et amour,

3. Et il y avait crédit ce dont maintenant il n'y a plus beaucoup;

4. Tout a changé, a perdu sa couleur:

5. Jamais ce ne sera tel que c'était pour les ancêtres.

6. Au temps de Noé et au temps d'Abraham

7. Et à celui de David, lesquels Dieu aima tant.

8. Le monde fut bon, jamais il ne sera aussi vaillant;

9. Il est vieux et fragile, tout va en déclinant:

10. Tout est devenu pire, bien va en déclinant (?)

11. Depuis le temps où Dieu vint nous sauver

12. Nos ancêtres eurent le christianisme.

13. Il y avait un seigneur de Rome la cité:

14. Ce fut un homme puissant, de grande noblesse;

15. Pour ceci je vous en parle, je veux parler d'un de ses fils.

16. Eufemïen -- tel fut le nom du père --

17. Il fut comte de Rome, des meilleurs qui alors y étaient

18. L'empereur le préféra à tous ses pairs.

19. Il prit donc une femme de valeur et d'honneur,

20. Des meilleurs païens de toute la contrée.

21. Puis ils parlèrent ensemble longuement.

22. Qu'ils n'eurent pas d'enfant; cela leur causa beaucoup de peine.

23. Tous les deux ils en appellent à Dieu parfaitement

24. «Ô! Roi céleste, par ton commandement,

25. Donne-nous un enfant qui soit selon tes désirs.»

|

Pour un francophone contemporain, il ne s'agit pas d'un texte français, mais plutôt d'un texte qui ressemble au latin. Pourtant, ce n'est plus du latin, mais du français, un français très ancien dont les usages sont perdus depuis fort longtemps.

1.3 L'expansion du français en Angleterre

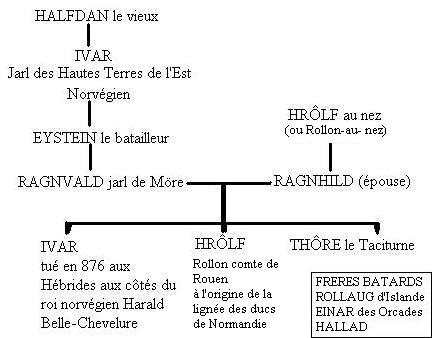

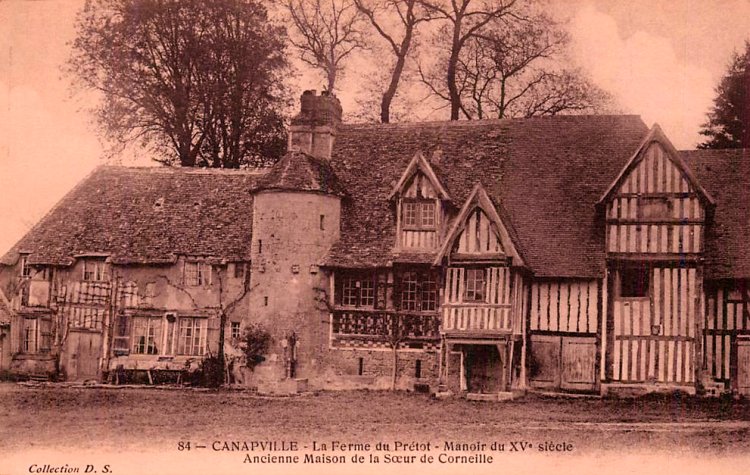

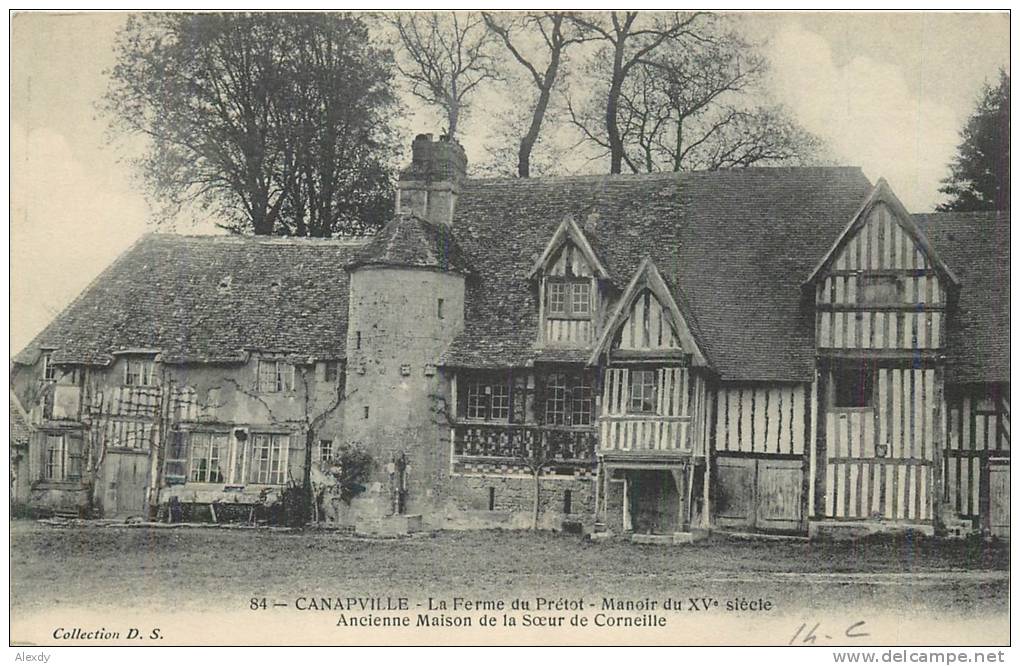

Au cours du Xe siècle, les rois furent souvent obligés de mener une vie itinérante sur leur petit domaine morcelé et pauvre. Incapable de repousser les envahisseurs vikings (ces «hommes du Nord» — Northmans — venus de la Scandinavie), Charles III le Simple leur concéda en 911 une province entière, la Normandie. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte cédait au chef Rollon le comté de Rouen, qui deviendra le duché de Normandie. En échange, Rollon s'engageait à bloquer les incursions vikings menaçant le royaume des Francs et demeurait vassal du roi et devenait chrétien en 912 en la cathédrale de Rouen sous le nom de Robert (Robert Ier le Riche).

- L'assimilation des Vikings

Les Vikings de Normandie, comme cela avait été le cas avec les Francs, perdirent graduellement leur langue scandinave, le vieux norrois apparenté au danois. Dans leur duché, désormais libérés de la nécessité de piller pour survivre, les Vikings devinrent sédentaires et fondèrent des familles avec les femmes du pays. Celles-ci parlaient ce qu'on appellera plus tard le normand, une langue romane qu'elles ont apprise naturellement à leurs enfants. On estime que le langue des Vikings, encore vivante à Bayeux au milieu du

Xe siècle, n'a pas survécu bien longtemps au-delà de cette date. Autrement dit, l'assimilation des vainqueurs vikings s'est faite rapidement et sans trop de problèmes. L'héritage linguistique des Vikings se limite à moins d'une cinquantaine de mots, presque exclusivement des termes maritimes: cingler, griller, flâner, crabe, duvet, hauban, hune, touer, turbot, guichet, marsouin, bidon, varech, homard, harfang, etc.

Moins d'un siècle après leur installation en Normandie, ces anciens Vikings, devenus des Normands, prirent de l'expansion et partirent chercher fortune par petits groupes en Espagne en combattant les Maures aux côtés des rois chrétiens du Nord (1034-1064), ainsi qu'en Méditerranée, en Italie du Sud et en Sicile, jusqu’à Byzance, en Asie mineure et en «Terre Sainte» lors des croisades. Partout, les Normands répandirent le français hors de France.

- Les prétentions à la couronne anglaise

De plus, le duc de Normandie devint plus puissant que le roi de France avec la conquête de l'Angleterre. Rappelons que les Normands étaient depuis longtemps en contact avec l'Angleterre; ils occupaient la plupart des ports importants face à l’Angleterre à travers la Manche.

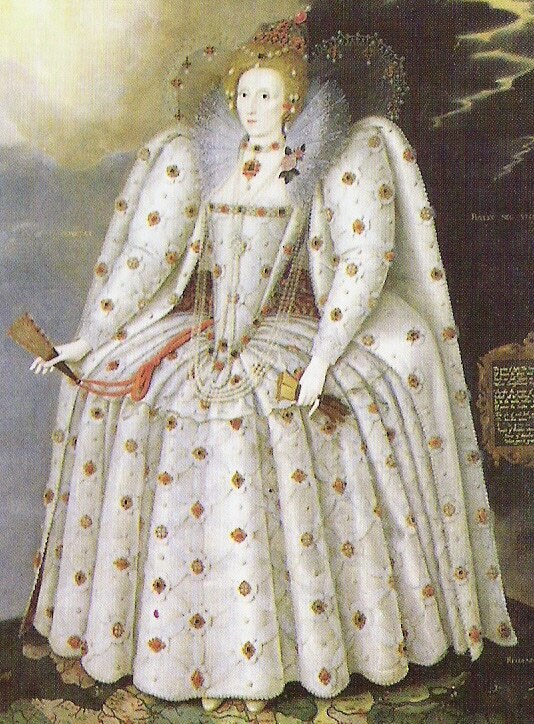

Cette proximité entraîna des liens encore plus étroits lors du mariage en 1002 de la fille du duc Richard II de Normandie, Emma, au roi Ethelred II d'Angleterre. À la mort d'Édouard d'Angleterre en 1066, son cousin, le duc de Normandie appelé alors Guillaume le Bâtard — il était le fils illégitime du duc de Normandie, Robert le Magnifique, et d'Arlette, fille d'un artisan préparant des peaux — décida de faire valoir ses droits sur le trône d'Angleterre.

C'est par sa parenté avec la reine Emma (décédée en 1052) que Guillaume, son petit-neveu, prétendait à la couronne anglaise. Selon les anciennes coutumes scandinaves, les mariages dits en normand à la danesche manere («à la danoise») désignaient la bigamie pratiquée par les Vikings implantés en Normandie et, malgré leur conversion officielle au christianisme, certains Normands avaient plusieurs femmes. Or, les enfants nés d'une frilla, la seconde épouse, étaient considérés comme parfaitement légitimes par les Normands, mais non par l'Église. Autrement dit, Guillaume n'était «bâtard» qu'aux yeux de l'Église, car il était légalement le successeur de son père, Robert le Magnifique (v. 1010-1035).

- La bataille de Hastings (14 octobre 1066)

Avec une armée de 6000 à 7000 hommes, quelque 1400 navires (400 pour les hommes et 1000 pour les chevaux) et... la bénédiction du pape, Guillaume II de Normandie débarqua dans le Sussex, le 29 septembre, puis se déplaça autour de Hastings où devait avoir lieu la confrontation avec le roi Harold II. Mais les soldats de Harold, épuisés, venaient de parcourir 350 km à pied en moins de trois semaines, après avoir défait la dernière invasion viking à Stamford Bridge, au centre de l'Angleterre, le 25 septembre 1066.

Le 14 octobre, lors de la bataille de Hastings, qui ne dura qu'une journée, Guillaume réussit à battre Harold II, lequel fut même tué. Le duc Guillaume II de Normandie, appelé en Angleterre «William the Bastard» (Guillaume le Bâtard), devint ainsi «William the Conqueror» (Guillaume le Conquérant). Le jour de Noël, il fut couronné roi en l'abbaye de Westminster sous le nom de Guillaume Ier d'Angleterre.

- Les nouveaux maîtres et la langue

Le nouveau roi s'imposa progressivement comme maître de l'Angleterre durant les années qui suivirent. Il évinça la noblesse anglo-saxonne qui ne l'avait pas appuyé et favorisa ses barons normands et élimina aussi les prélats et les dignitaires ecclésiastiques anglo-saxons en confiant les archevêchés à des dignitaires normands.

On estime à environ 20 000 le nombre de Normands qui se fixèrent en Angleterre à la suite du Conquérant. Par la suite, Guillaume Ier (1066-1087) exerça sur ses féodaux une forte autorité et devint le roi le plus riche et le plus puissant d'Occident. Après vingt ans de règne, l'aristocratie anglo-saxonne était complètement disparue pour laisser la place à une élite normande, tandis qu'il n'existait plus un seul Anglais à la tête d'un évêché ou d'une abbaye. La langue anglaise prit du recul au profit du franco-normand.

Guillaume Ier d'Angleterre et les membres de sa cour parlaient une variété de français appelé aujourd’hui le franco-normand (ou anglo-normand), un «françois» teinté de mots nordiques apportés par les Vikings qui avaient, un siècle auparavant, conquis le nord de la France. À partir ce ce moment, le mot normand perdit son sens étymologique d'«homme du Nord» pour désigner un «habitant du duché de Normandie».

La conséquence linguistique de Guillaume le Conquérant fut d’imposer le franco-normand, considéré comme du «françois» plus local, dans la vie officielle en Angleterre. Alors que les habitants des campagnes et la masse des citadins les plus modestes parlaient l’anglo-saxon, la noblesse locale, l’aristocratie conquérante, ainsi que les gens d'Église et de justice, utilisaient oralement le franco-normand, mais le clergé, les greffiers, les savants et les lettrés continuaient pour un temps d'écrire en latin.

Le françois de France, pour sa part, acquit également un grand prestige dans toute l'Angleterre aristocratique. En effet, comme tous les juges et juristes étaient recrutés en France, le «françois» de France devint rapidement la langue de la loi et de la justice, sans compter que de nombreuses familles riches et/ou nobles envoyaient leurs enfants étudier dans les villes de France.

| |

Le premier roi de la dynastie des Plantagenêt, Henri II, du fait de son mariage avec Aliénor d'Aquitaine en 1152, englobait, outre l'Irlande et l'Écosse, plus de la moitié occidentale de la France. Bref, Henri II gouvernait un royaume allant de l'Écosse aux Pyrénées: c'était la plus grande puissance potentielle de l'Europe. Par la suite, Philippe Auguste reprit aux fils d'Henri II, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, la majeure partie des possessions françaises des Plantagenêt (Normandie, Maine, Anjou, Touraine, Poitou, Aquitaine, Limousin et Bretagne).

À ce moment, toute la monarchie anglaise parlait «françois», et ce, d'autant plus que les rois anglais épousaient uniquement des princesses françaises (toutes venues de France entre 1152 et 1445). Il faut dire aussi que certains rois anglais passaient plus de temps sur le continent qu'en Grande-Bretagne. Ainsi, Henri II passa 21 ans sur le continent en 34 ans de règne.

Lorsque, en 1259, Henri III d’Angleterre renonça officiellement à la possession de la Normandie, la noblesse anglaise eut à choisir entre l'Angleterre et le Continent, ce qui contribua à marginaliser le franco-normand au profit, d'une part, du français parisien, d'autre part, de l'anglais.

|

1.4 La langue du roi de France

Au cours du XIIe siècle, on commença à utiliser le «françois» à l'écrit, particulièrement dans l'administration royale, qui l'employait parallèlement au latin. Sous Philippe Auguste (1165-1223), le roi de France avait considérablement agrandi le domaine royal: après l'acquisition de l'Artois, ce fut la Normandie, suivie de la Touraine, de l'Anjou et du Poitou. C'est sous son règne que se développa l'administration royale avec la nomination des baillis dans le nord du pays, des sénéchaux dans le Sud.

Mais c'est au XIIIe siècle qu'apparurent des œuvres littéraires en «françois». À la fin de ce siècle, le «françois» s'écrivait en Italie (en 1298, Marco Polo rédigea ses récits de voyages en françois), en Angleterre (depuis la conquête de Guillaume le Conquérant), en Allemagne et aux Pays-Bas. Évidemment, le peuple ne connaissait rien de cette langue, même en Île-de-France (région de Paris) où les dialectes locaux continuaient de subsister.

| |

Lorsque Louis IX (dit «saint Louis») accéda au trône de France (1226-1270), l 'usage du «françois» de la Cour avait plusieurs longueurs d'avance sur les autres parlers en usage. Au fur et à mesure que s'affermissait l'autorité royale et la centralisation du pouvoir, la langue du roi de France gagnait du terrain, particulièrement sur les autres variétés d'oïl. Mais, pour quelques siècles encore, le latin gardera ses prérogatives à l'écrit et dans les écoles.

De fait, après plusieurs victoires militaires royales, ce françois prit le pas sur les les autres langues d'oïl (orléanais, champenois, angevin, bourbonnais, gallo, picard, etc.) et s'infiltra dans les principales villes du Nord avant d'apparaître dans le Sud. À la fin de son règne, Louis IX était devenu le plus puissant monarque de toute l'Europe, ce qui allait assurer un prestige certain à sa langue, que l'on appelait encore le françois.

|

A l'époque de l'ancien français (françois), les locuteurs semblent avoir pris conscience de la diversité linguistique des parlers du nord de la France. Comme les parlers d'oïl différaient quelque peu, ils étaient généralement perçus comme des variations locales d'une même langue parce que de village en village chacun se comprenait.

Thomas d'Aquin (1225-1274), théologien de l'Église catholique, donne ce témoignage au sujet de son expérience: «Dans une même langue [lingua], on trouve diverses façons de parler, comme il apparaît en français, en picard et en bourguignon; pourtant, il s'agit d'une même langue [loquela].» Cela ne signifie pas cependant que la communication puisse s'établir aisément. De plus, les jugements de valeur sur les «patois» des autres étaient fréquents. Dans le Psautier de Metz (ou Psautier lorrain) rédigé vers 1365, l'auteur, un moine bénédictin de Metz, semble déplorer que les différences de langage puisse compromettre la compréhension mutuelle:

| En françois d'époque

Et pour ceu que nulz ne tient en son parleir ne rigle certenne, mesure ne raison, est laingue romance si corrompue, qu'a poinne li uns entent l'aultre et a poinne puet on trouveir a jour d'ieu persone qui saiche escrire, anteir ne prononcieir en une meismes meniere, mais escript, ante et prononce li uns en une guise et li aultre en une aultre.

|

En traduction

[Et parce que personne, en parlant, ne respecte ni règle certaine ni mesure ni raison, la langue romane est si corrompue que l'on se comprend à peine l'un l'autre et qu'il est difficile de trouver aujourd'hui quelqu'un qui sache écrire, converser et prononcer d'une même façon, mais chacun écrit, converse et prononce à sa manière.]

|

Conon de Béthune (v. 1150-1220) est un trouvère né en Artois et le fils d'un noble, Robert V de Béthune. Il a participé aux croisades et a tenu à son époque un rôle politique important. Il doit surtout sa renommée aux chansons courtoises qu'il a écrites. Lors d'un séjour à la cour de France en 1180, il chanta ses œuvres devant Marie de Champagne et Adèle de Champagne, la mère du roi Philippe Auguste. Le texte qui suit est significatif à plus d'un titre, car Conon de Béthune oppose deux «patois», le picard d'Artois et le «françois» de l'Île-de-France:

La roine n'a pas fait ke cortoise,

Ki me reprist, ele et ses fieux, li rois,

Encor ne soit ma parole françoise;

Ne child ne sont bien apris ne cortois,

Si la puet on bien entendre en françois,

S'il m'ont repris se j'ai dit mots d'Artois,

Car je ne fui pas norris à Pontoise. |

[La reine ne s'est pas montrée courtoise,

lorsqu'ils m'ont fait des reproches, elle et le roi, son fils.

Certes, mon langage n'est pas celui de France,

mais on peut l'apprendre en bon français.

Ils sont malappris et discourtois

ceux qui ont blâmé mes mots d'Artois,

car je n'ai pas été élevé à Pontoise.] |

Si le poète considère que ses «mots d'Artois» constituent une variante légitime du français, le roi et la reine estiment que l'emploi des picardismes est une façon de ne pas respecter le bon usage de la Cour et qu'il faut adopter une langue plus proche de celle du roi, ce qu'on appelle alors le «langage de France», c'est-à-dire la «langue de l'Île-de-France». Déjà à cette époque, les parlers locaux sont perçus de façon négative. Dans le Tournoi de Chauvency écrit en 1285, le poète Jacques Bretel oppose le «bon françois» au «valois dépenaillé» (walois despannei):

Lors commença a fastroillier

Et le bon fransoiz essillier,

Et d'un walois tout despannei

M'a dit: «Bien soiez vos venei,

Sire Jaquemet, volontiers.» |

[Il commença alors à baragouiner

et à massacrer le bon français,

dans un valois tout écorché

il me dit: «Soyez le bienvenu,

Monsieur Jacquemet, vraiment!»] |

Dans d'autres textes, on parle du «langage de Paris». Ce ne sont là que quelques exemples, mais ils témoignent éloquemment que le «françois» parlé à la Cour du roi et à Paris jouissait dans les milieux aristocratiques d'un prestige supérieur aux autres parlers. Ainsi, la norme linguistique choisie devient progressivement le «françois» de l'Île-de-France qui se superposa aux autres «langages», sans les supprimer.

Mais il faut faire attention, car la langue nationale qui commence à s'étendre au royaume de France n'est pas le «langage de Paris», plus précisément le parler des «vilains», c'est-à-dire celui des manants, des paysans et des roturiers, mais c'était le «françois» qui s'écrivait et qui était parlé à la Cour de France, donc la variété cultivée et socialement valorisée du «françois». Voici un témoignage intéressant à ce sujet; il provient d'un poème biblique (1192) rédigé par un chanoine du nom de Evrat, de la collégiale Saint-Étienne de Troyes:

Tuit li languages sunt et divers et estrange

Fors que li languages franchois:

C'est cil que deus entent anchois,

K'il le fist et bel et legier,

Sel puet l'en croistre et abregier

Mielz que toz les altres languages. |

[Toutes les langues sont différentes et étrangères

si ce n'est la langue française;

c'est celle que Dieu perçoit le mieux,

car il l'a faite belle et légère,

si bien que l'on peut l'amplifier ou l'abréger

mieux que toutes les autres.] |

Selon ce point de vue, le «françois» est ni plus ni moins de nature divine! C'est la plus belle langue, après le latin, et après le grec et l'hébreu, les trois langues des Saintes Écritures. Mais ce français c'était également le «françois» de l'Administration royale, celui des baillis et des sénéchaux, qui devaient être gentilshommes de nom et d'armes, ainsi que de leurs agents (prévôts, vicomtes, maires, sergents, forestiers, etc.).

Ce personnel administratif réparti dans toute la France exerçait au nom du roi tous les pouvoirs: ils rendaient la justice, percevaient les impôts, faisaient respecter la loi et l'ordre, recevaient les plaintes des citoyens, etc. Ces milliers de fonctionnaires — déjà 12 000 vers 1500 — étaient bilingues et pouvaient s'exprimer dans un «françois» assez normalisé. Près du tiers des commis de l'État se trouvait à Paris, que ce soit au Parlement, à la Chambre des comptes, à la Chancellerie, à la Cour du trésor, à la Cour des aides, etc.

À la fin du Moyen Âge, on trouvait partout en France des gens pouvant se faire comprendre en «françois». Dans son Esclarcissement de la langue francoyse écrit en anglais (1530), John Palsgrave apporte ce témoignage: «Il n'y a pas non plus d'homme qui ait une charge publique, qu'il soit capitaine, ou qu'il occupe un poste d'indiciaire, ou bien qu'il soit prédicateur, qui ne parle le parfait françois, quel que soit son lieu de résidence.» D'ailleurs, dès 1499, une ordonnance royale exigeait que les sergents royaux sachent lire et écrire le «françois».

T

ous ces gens écrivaient et produisaient en français des actes, procès-verbaux, comptes, inventaires, suppliques, pétitions, etc. C'est ainsi que la bureaucratisation a pu jouer un rôle primordial dans l'expansion de la «langue du roi». À partir du XIIe siècle, on s'est mis à écrire des chansons de geste, des chansons de trouvère, des fabliaux, des contes, des ouvrages historiques, des biographies de saints, des traductions de la Bible, etc., le tout en «françois du roi». Avec l'apparition de l'imprimerie dès 1470 en France, le français du roi était assuré de gagner la partie sur toute autre langue dans le royaume.

En même temps, les paysans qui constituaient quelque 90 % de la population, continuaient de pratiquer leur langue maternelle régionale. Parfois, des mots du «françois» pouvaient s'implanter dans leur vocabulaire, mais sans plus. Dans les écoles, on enseignait le latin, quitte à passer par le «françois» ou le patois pour expliquer la grammaire latine. Avec le temps, les écoles des villes se mirent à enseigner la langue françoise.

À la fin du Moyen Âge, la majorité des citadins pouvait lire le «françois», sans nécessairement l'écrire. Dans les campagnes, l'analphabétisme régnait, mais beaucoup de paysans pouvaient lire en «françois» des textes simples comme des contrats de mariage, des testaments, des actes de vente, des créances, etc.

2 L'état de l'ancien français

L'ancien français a transformé considérablement la langue romane au point de la rendre méconnaissable.

2.1 Le système phonétique

L'ancien français présentait un système phonétique de transition très complexe, qui ne devait pas durer. Il possédait de nombreux sons ignorés aussi bien du latin et du roman que du français moderne. Cet ancien français du XIIe siècle se caractérise par la surabondance au plan phonétique. Il s'agit bien de surabondance plutôt que de richesse fonctionnelle, car si le nombre des voyelles et des consonnes demeure élevé, leur rendement phonologique s'avère faible.

- La prononciation des consonnes

En finale de mot, la règle était de prononcer toutes les consonnes écrites. Cependant, les lettres n'avaient pas la même valeur qu'on leur donne actuellement. Ainsi, le -t final s'est prononcé [θ] (comme le th sourd de l'anglais) jusqu'à la fin du XIe siècle, dans des mots comme aimet, chantet et vertut; toutefois, ce [θ] constrictif est tombé en désuétude et il devait être rare dès le début du XIIe siècle.

Contrairement à ce qui se passe en français moderne, tous les -s du pluriel se faisaient entendre. Par exemple, chevaliers et les omes (hommes) se prononçaient [tchëvaljèrs] et [lèzom-mës]. La lettre finale -z des mots tels amez (aimez), chantez, dolz (doux) avait la valeur de l'affriquée [ts]. Enfin, la lettre -l était mouillée (palatalisée) en [λ] en fin de mot: il = [iλ], soleil = [sòlèλ], peril = [periλ].

Rappelons que la période romane avait introduit la prononciation d'un [h] dit «aspiré» dans des mots d'origine francique comme honte, haine, hache, haïr, hêtre, héron. etc. Cette prononciation du [h] s'est atténuée au cours de l'ancien français, qui finira par ne plus écrire le h initial dans la graphie. Par exemple, le mot « homme» du français moderne s'écrivait ome (du latin hominem) en ancien français. Le h graphique a été réintroduit dans les siècles suivants soit par souci étymologique (p. ex. ome < lat. hominem > homme) soit pour interdire la liaison (p. ex. harnais, hutte, etc.).

L'un des traits caractéristiques de cet état de langue ancien résidait dans la présence des consonnes affriquées. Au nombre de quatre, elles correspondaient aux sons [ts], [dz], [tch] et [dj]comme dans djihad. Dans la graphie, elles étaient rendues respectivement par c (devant e et i) et -z en finale, par z à l'intérieur du mot, par ch, et par g (devant e et i) ou j (devant a, o, u). Le graphème ë correspond au son [e] neutre comme dans cheval ou chemin; en finale de mot, les e se prononçaient tous: cire, place, argile, d'où le [ë] dans le tableau ci-dessous.

| Lettres |

Son |

Ancien français |

Prononciation |

Français moderne |

c + i

c + e

-z

|

[ts]

|

cire

place

amez

marz

|

[tsirë]

[platsë]

[amèts]

[marts]

|

cire

place

aimez

mars

|

| -z- |

[dz]

|

treize

raizon |

[treidzë]

[raidzon-n] |

treize

raison |

g + e

g + i

j + a

j + o

j + u

|

[dj]

|

gesir

argile

jambe

jorn

jugier

|

[djézir]

[ardjilë]

[djam-mbë]

[djòrn]

[djudjjèr]

|

gésir

argile

jambe

jour

juger

|

| ch- |

[tch]

|

chief

sache

riche |

[tchièf]

[satchë]

[ritchë] |

chef

sache

riche |

Dans certains mots, les consonnes nasales [m] et [n], comme on les connaît en français contemporain, avaient déjà perdu leur articulation propre à la finale dans des mots comme pain, faim, pont, blanc, brun, etc. En fait, la consonne nasale était combinée avec la voyelle qui la précède et on ne la prononçait plus, et ce, même si elle était conservée dans la graphie: pain , bon, faim, etc.

En général, en ancien français, les consonnes nasales pouvaient garder leur articulation propre et n'étaient pas nasalisées avec la voyelle précédente (comme aujourd'hui): on prononçait distinctement la voyelle nasale ET la consonne nasale. Par exemple, on prononçait les mots bien, bon, jambe, sentir, rompre, etc., en faisant bien sentir la consonne [n] ou [m].

Par exemple, dans l'adjectif bonne, non seulement la consonne était prononcée (comme aujourd'hui), mais la voyelle [ò] était nasalisée (ce qui n'est plus le cas) et la voyelle finale, prononcée: [bon + n + në], [bien + n], [djam + bë], [sen + tir], [rom + m + prë]. Il faudrait noter aussi la chute de [s] devant une consonne sourde: hoste > hôte; maistre > maître; teste > tête; coustume > coutume; forest > forêt.

- La prononciation des voyelles

Comparé au système consonantique, le système vocalique (voyelles) est encore plus complexe en ancien français du

XIIe siècle. En fait, on à peine à imaginer aujourd'hui cette surabondance des articulations vocaliques dont était caractérisée l'ancienne langue française. De plus, il est difficile de déterminer si ces articulations étaient toutes des phonèmes ou si plusieurs de celles-ci correspondaient plutôt à des variantes combinatoires; certains spécialistes n'hésitent pas à croire qu'il s'agissait d'un système phonologique plutôt que simplement phonétique.

Les voyelles de l'ancien français étaient les suivantes:

- 9 voyelles orales: [i], [é], [è], [a], [o], [ò], [ou], [u], [ë]

- 5 voyelles nasales: [an], [ein], [in], [oun], [un]

- 11 diphtongues orales: [ie], [ue], [ei], [òu], [ai], [yi], [oi], [au], [eu], [èu], [ou]

- 5 diphtongues nasalisées: [an-i], [ein-i], [i-ein], [ou-ein], [u-ein]

- 3 triphtongues: [ieu], [uou], [eau]

Ce système donne un total impressionnant de 33 voyelles. Le français moderne en compte maintenant 16 et, par rapport aux autres langues, on peut considérer que c'est déjà beaucoup. Il s'agit là d'un système que l'on pourrait qualifier d'«anormal» dans l'histoire; d'ailleurs, il sera simplifié au cours dès le XIIIe siècles.

Au début du XIIe siècle, les voyelles notées avec deux lettres correspondaient à des diphtongues. On en comptait 16, dont 11 orales et 5 nasales. Autrement dit, toutes les lettres écrites se prononçaient. Le groupe oi était diphtongué en [oi], comme dans le mot anglais boy que l'on transcrirait phonétiquement [bòj] ou [bòi]; par exemple, roi se prononçait [ròj] (ou [ròi]. Pour les autres diphtongues, il fallait prononcer en une seule émission les deux «parties» de la voyelle: [ie], [ue], [ei], etc.

Voici des exemples d'anciennes diphtongues dont on retrouve les traces encore dans la graphie d'aujourd'hui: fou, voir, feu, sauver, saut, douleur, chaise, causer, truite, etc. La diphtongue [au] était prononcée [ao] plutôt que [au], et elle est demeurée diphtonguée durant tout le début du Moyen Âge dans des mots comme saut, sauver, etc. Elle se réduira à [o] au cours du XVIe siècle.

L'ancien français possédait aussi des triphtongues: [ieu], [uou], [eau]. On en retrouve des vestiges dans des mots contemporains en [eau] comme oiseau, beau, drapeau; en ancien français ces mêmes voyelles étaient triphtonguées, plus du tout aujourd'hui.

Au cours des XIIIe et XIVe siècles, l'ancien français continuera d'évoluer. Ainsi, la graphie oi est passée de la prononciation en [oi] comme dans boy à [oé], puis [oè] et finalement [wè]: des mots comme roi, moi, loi, toi, etc., étaient donc prononcés [rwè], [mwè], [lwè], [twè], etc. La prononciation en [wa] était déjà attestée au XIIIe siècle, mais elle n'était pas généralisée. Certains critiquaient cette prononciation en [wa], car elle était surtout employée par les classes modestes; elle triomphera à la Révolution française.

Il est difficile de se faire une idée de ce qu'était, au XIIIe siècle, la prononciation de l'ancien français. En guise d'exemple, prenons ce vers tiré de la Chanson de Roland:

des peaux de chievres blanches

[des peaux de chèvres blanches]

À cette époque, l'écriture était phonétique: toutes les lettres devaient se prononcer. Par rapport à la prononciation actuelle [dé-po-t'chèvr' blanch], on disait donc alors, en prononçant toutes les lettres: dé-ss péawss de tchièvress blan-ntchess. Ce qui donne 26 articulations contre 13 aujourd'hui, où l'on ne prononce plus les -s du pluriel. C'est donc une langue qui paraîtrait rude à plus d'une oreille contemporaine, sans compter la «truculence verbale» courante à l'époque.

À cet égard, on aura intérêt à lire le petit extrait du Roman de Renart (fin du XIIIe siècle) reproduit ici:

Fin XIIIe siècle

1. Dame Hermeline ot la parole

2. Respond li comme dame fole

3. jalouse fu & enflamee

4. q'ses sires lavoit amee

5. & dist : ne fuce puterie

6. & mauvestie & lecherie

7. Grant deshonor & grant putage

8. Felstes vos & grant outrage

9. q'ant vos soufrites monbaron

10. Q'vos bati vostre ort crepon.

|

Traduction contemporaine

1. Dame Hermeline prit la parole,

2. Elle lui répond en femme folle;

3. elle était jalouse et enflammée

4. parce que son mari Hersant l'avait possédée.

5. Et elle dit : ne fut-ce conduite de putain

6. et mauvaiseté et dévergondage?

7. Un grand déshonneur et une grande putinerie,

8. voilà ce que vous avez fait avec grand outrage

9. quand vous avez laissé mon mari

10. vous frotter votre sale croupion.

|

4.2 La grammaire

Au plan morpho-syntaxique, l'ancien français conservait encore sa déclinaison à deux cas (déclinaisons) et l'ordre des mots demeurait assez libre dans la phrase, généralement simple et brève. Jusqu'au

XIIIe siècle, les deux cas de l'ancien français sont les mêmes que pour la période romane: le cas sujet (CS) et le cas régime (CR) issu de l'accusatif latin.

| Déclinaison I: |

CS (cas sujet)

CR (cas non sujet) |

li murs (le mur)

le mur (le mur) |

li mur (les murs)

les murs (les murs) |

| Déclinaison II: |

CS (cas sujet)

CR (cas non sujet) |

li pere (le père)

le pere (le père) |

le pere (les pères)

les peres (les pères) |

| Déclinaison III: |

CS (cas sujet)

CR (cas non sujet) |

li cuens (le comte)

le comte (le comte) |

li comte (les comtes)

les comtes (les comtes) |

De façon générale, c'est le cas régime (autre que sujet) qui a persisté en français, car la déclinaison à deux cas a commencé à s'affaiblir dès le XIIIe siècle et, à la fin du XIVe siècle, le processus était rendu à son aboutissement: il ne restait plus qu'un seul cas, le cas régime. C'est sur celui-ci que repose la forme des mots français d'aujourd'hui.

- L'article

Une autre innovation concerne l'apparition de l'article en ancien français, alors que le latin n'avait pas d'article, son système sophistiqué de déclinaison pouvant se passer de ce mot outil. Le français a développé un système d'articles à partir des démonstratifs ille/illa/illud, qui ont donné les déterminants appelés «articles définis». Les articles en ancien français se déclinaient comme les noms en CS et CR, au masculin comme au féminin. Alors qu'en français moderne, on a l'opposition le / la / les, l'ancien français opposait li / le (masc.), la (fém.) et les (plur.).

Article

défini |

MASCULIN |

FÉMININ |

| |

Singulier |

Pluriel |

Singulier |

Pluriel |

| CS |

li |

li |

la |

les |

| CR |

le |

les |

Pour l'article indéfini, ce sont les formes uns / un (masc.) et une (fém.), alors que le pluriel était toujours marqué par uns (en français moderne: des).

Article

indéfini |

MASCULIN |

FÉMININ |

| |

Singulier |

Pluriel |

Singulier |

Pluriel |

| CS |

uns |

uns |

une |

unes |

| CR |

un |

L'emploi du genre

De façon générale, la marque du genre se trouvait en latin dans la désinence des noms et des adjectifs, c'est-à-dire dans leur terminaison. Dans l'évolution du latin vers l'ancien français, les marques du genre ont perdu leurs caractéristiques d'origine. Pour simplifier la description, on peut indiquer les grandes tendances suivantes:

1) La déclinaison féminine en -as a donné des mots du genre féminin en français: rosam > rose / rosas > roses.

2) Les pluriels neutres latins en -a ont également donné des mots au féminin en français: folia > feuille; arma > arme.

3) Les mots masculins latins en -is sont devenus masculins en français: canis > chien; panis> pain; rex/regis > roi.

4) Les noms latins terminés en -er sont aussi devenus masculins: pater > père; frater > frère; liber > livre.

Pendant la période romane, le latin a perdu le neutre qui a été absorbé par le masculin; par exemple, granum > granus > grain (masc.). Du neutre latin, granum et lactis sont passés au masculin en français; du masculin latin, floris est passé au féminin en français; par contre, gutta et tabula sont restés au féminin; mais burra (bure) a conservé le féminin du latin pour passer au masculin lorsqu'il a désigné le «bureau» en français.

Cependant, beaucoup de mots d'ancien français ont changé de genre au cours du Moyen Âge. Ainsi, étaient féminins des mots comme amour, art, évêché, honneur, poison, serpent; aujourd'hui, ces mots sont masculins. À l'opposé, des mots aujourd'hui féminins étaient alors masculins: affaire, dent, image, isle (île), ombre, etc.

- La féminisation

L'ancien français semble une langue moins sexiste que le français contemporain, du moins si l'on se fie à certaines formes qui existaient à l'époque. Voici une liste de mots au masculin et au féminin:

Notons aussi l'opposition damoiselle (fém.) / damoisel (masc.) ou damoiselle/damoiseau pour désigner les jeunes nobles (femmes ou hommes), qui n'étaient pas encore mariés; au cours des siècles, seul le mot demoiselle est resté dans la langue, alors que les formes masculines damoisel/damoiseau sont disparus. Après tous ces changements, on ne se surprendra pas qu'on en soit arrivé à une répartition arbitraire des genres en français moderne.

Dans le Guide Guide d’aide à la féminisation des noms (1999), les auteurs rapportent des exemples de termes féminisés tirés du Livre de la Taille de Paris de l’an 1296 et 1297 :

|

aiguilliere, archiere, blaetiere, blastiere, bouchere, boursiere, boutonniere, brouderesse, cervoisiere, chambriere, chandeliere, chanevaciere, chapeliere, coffriere, cordiere, cordoaniere, courtepointiere, couturiere, crespiniere, cuilliere, cuisiniere, escueliere, estuveresse, estuviere, feronne, foaciere, fourniere, from(m)agiere, fusicienne, gasteliere, heaulmiere, la(i)niere, lavandiere, liniere, mairesse, marchande, mareschale, merciere, oublaiere, ouvriere, pevriere, portiere, potiere, poulailliere, prevoste, tainturiere, tapiciere, taverniere, etc.

|

- La numération

Il faut mentionner également le système de numération qui a profondément été modifié en ancien français. Les nombres hérités du latin correspondent aux nombres de un à seize. Le nombre dix-sept, par exemple, est le premier nombre formé d'après un système populaire (logique) qui sert pour tous les nombres suivants: 10 + 7, 10 + 8, 10 + 9, etc. En ce qui concerne les noms des dizaines, le latin possédait un système décimal; ainsi, dix (< decem) vingt (< viginti), trente (< tringinta), quarante (< quadraginta), cinquante (< quinquageni) et soixante (< sexaginta) sont d'origine latine.

Il en est de même pour les formes employées en Belgique et en Suisse telles que septante (< septuaginta > septante), octante (< octoginta) ou huitante (< octoginta > oitante) et nonante (< nonaginta) dans septante-trois, octante-neuf (ou huitante-neuf), nonante-cinq, etc.

Mais, l'ancien français a adopté dès le XIIe siècle la numération normande (d'origine germanique) qui était un système vicésimal, ayant pour base le nombre vingt (écrit vint ou vin). Ce système était courant chez les peuples d'origine germanique. Selon ce système, on trouvait les formes vingt et dix (écrites vins et dis) pour 30, deux vins pour 40, trois vins pour 60, quatre vins pour 80, cinq vins pour 100, six vins pour 120, dis vins pour 200, quinze vins pour 300, etc. Encore au XVIIe siècle, des écrivains employaient le système vicésimal. Ainsi, Racine écrivait à Boileau: «Il y avait hier six vingt mille hommes ensemble sur quatre lignes.»

Le système de numération du français standard est donc hybride: il est à la fois d'origine latine et germanique. Quant à un numéral comme soixante-dix, c'est un mot composé (soixante + dix) de formation romane populaire; il faudrait dire trois-vingt-dix pour rester germanique (normand). Le numéral quatre-vingt-dix est également d'origine normande auquel s'ajoute le composé populaire [+ 10].

C'est l'Académie française qui, au XVIIe siècle, a adopté pour toute la France le système vicésimal pour 70, 80, 90, alors que le système décimal (avec septante, octante, nonante) étaient encore en usage de nombreuses régions; d'ailleurs, ce système sera encore en usage dans certaines régions en France jusque qu'après la Première Guerre mondiale.

- Les verbes

Au Moyen Âge, plusieurs verbes avaient des infinitifs différents de ceux d'aujourd'hui. Ainsi, au lieu de l'infinitif en -er (issu du latin des verbes en -are, par exemple dans cantare > chanter), on employait celui en -ir: abhorrir, aveuglir, colorir, fanir, sangloutir, toussir, etc. On trouvait aussi des infinitifs tout à fait inexistants aujourd'hui: les verbes tistre (tisser), benistre (bénir) et benire (bénir). De plus, de très nombreux verbes, fréquents au Moyen Âge, sont aujourd'hui disparus: ardoir (<ardere: brûler), bruire (<*brugere: faire du bruit), chaloir (<calere: avoir chaud), doloir (<dolere: souffrir), enfergier (<en fierges: mettre aux fers), escheler (<eschiele: monter dans une échelle), ferir (<ferire: combattre), nuisir <nocere: nuire), oisever (<*oiseus : être oisif), plaisir <placere: plaire), toster <*tostare: rôtir), vesprer < vesperare: faire nuit).

L'ancien français a fait disparaître certains temps verbaux du latin: le plus-que-parfait de l'indicatif (j'avais eu chanté), le futur antérieur (j'aurais eu chanté), l'impératif futur (?), l'infinitif passé (avoir eu chanter), l'infinitif futur (devoir chanter).

En revanche, l'ancien français a créé deux nouvelles formes: le futur en -rai et le conditionnel en -rais. Le latin avait, pour le futur et le conditionnel, des formes composées du type cantare habes (mot à mot: «tu as à chanter»: chanteras), cantare habebas (mot à mot: «tu avais à chanter»: chanterais). Fait important, l'ancien français a introduit le «que» pour marquer le subjonctif; il faut dire que la plupart des verbes étaient semblables au présent et au subjonctif (cf. j'aime / il faut que j'aime).

Enfin, la conjugaison en ancien français ne s'écrivait pas comme aujourd'hui. Jusqu'en moyen français, on n'écrivait pas de -e ni de -s à la finale des verbes de l'indicatif présent: je dy, je fay, je voy, je supply, je rendy, etc.

De plus, l'emploi du futur n'a pas toujours été celui qu'il est devenu aujourd'hui. Beaucoup écrivaient je priray (prier), il noura (nouer), vous donrez (donner), j'envoirai (envoyer), je mouverai (de mouver), je cueillirai (cueillir), je fairai (faire), je beuvrai (boire), je voirai (voir), j'arai (avoir), je sarai (savoir), il pluira (pleuvoir).

- Le participe passé

Le participe passé (avec avoir et avec être) existait en ancien français, mais il n'y avait pas de règles d'accord systématique. On pouvait au choix faire accorder le participe passé avec être ou sans auxiliaire, mais on n'accordait que rarement le participe avec avoir.

anc. fr.: Passée a la première porte.

fr. mod.: Elle a passé la première porte.

En général, le participe passé ne s'accordait pas avec un nom qui le suivait: Si li a rendu sa promesse.

Néanmoins, cette langue restait encore assez près du latin d'origine. En fait foi cette phrase, extraite de la Quête du Graal de 1230, correspondant certainement à du latin francisé: «Sache que molt t'a Notre Sire montré grand débonnaireté quand il en la compagnie de si haute pucelle et si sainte t'a amené.» Pour ce qui est de l'orthographe, elle n'était point encore fixée et restait très calquée sur les graphies latines.

- La phrase

La phrase de l'ancien français ressemble relativement à celle du français moderne dans la mesure où elle respecte l'ordre sujet + verbe + complément avec certaines différences, alors que l'ordre des mots en latin pouvait être plus complexe. En voici un exemple tiré de La Mort du roi Arthur, rédigé vers 1120-1240 par un auteur anonyme:

| "Sire, fet Agravains, oïl, et ge vos dirai comment." Lors le tret a une part et li dist a conseill : "Sire, il est einsi que Lancelos ainme la reïne de fole amour et la reïne lui. Et por ce qu'il ne pueent mie assembler a leur volenté quant vos i estes, est Lancelos remés, qu'il n'ira pas au tornoiement de Wincestre ; einz i a envoiez ceus de son ostel, si que, quant vos seroiz meüz ennuit ou demain, lors porra il tout par loisir parler a la reïne." |

[«Oui, sire, dit Agravain, je vais vous expliquer comment.» Il l'entraîna à l'écart et lui dit à voix basse : «Sire, la situation est telle que Lancelot et la reine s'aiment d'un amour coupable. Comme ils ne peuvent pas se rencontrer à leur aise quand vous êtes là, Lancelot est resté chez lui et n'ira pas au tournoi de Wincestre; mais il y a envoyé ceux de sa maison, si bien qu'après votre départ, ce soir ou demain, il aura tout le loisir de parler avec la reine.»] |

3 Les langues parlées en France

Dans la France de cette époque, les locuteurs du pays parlaient un grand nombre de langues. Généralement, ils ignoraient le latin d'Église, à moins d'être instruits, ce qui était rarissime. Ils ignoraient également le «français du roy», sauf dans la région de l'Île-de-France, d'où allait émerger une sorte de français populaire parlé par les classes ouvrières.

| |

Pour résumer rapidement la situation linguistique, on peut dire que les habitants de la France parlaient, selon les régions:

- diverses variétés de langues d'oïl: françois picard, gallo, poitevin, saintongeais, normand, morvandiau, champenois, etc.

- diverses variétés des langues d'oc (gascon, languedocien, provençal, auvergnat-limousin, alpin-dauphinois, etc.) ainsi que le catalan;

- diverses variétés du franco-provençal: bressan, savoyard, dauphinois, lyonnais, forézien, chablais, etc., mais aussi, en Suisse, genevois, vaudois, neuchâtelois, valaisan, fribourgeois et, en Italie, le valdôtain.

- des langues germaniques: francique, flamand, alsacien, etc.

- le breton ou le basque.

|

Bref, à cette époque, le français n'était qu'une langue minoritaire parlée dans la région de l'Île-de-Francemme langue maternelle) et en province par une bonne partie de l'aristocratie (comme langue seconde)

4 La domination culturelle du latin

Pendant la période féodale, le prestige de l'Église catholique en Europe était immense. Le pape agit comme un véritable arbitre supranational à qui devaient obéissance les rois et l'empereur du Saint Empire romain germanique.

4.1 La langue de prestige

Non seulement le latin était la langue du culte, donc de tout le clergé et des abbayes, mais il demeurait l'unique langue de l'enseignement, de la justice et des chancelleries royales (sauf en France et en Angleterre, où l'on employait le français pour les communications entre les deux royaumes); c'était aussi la langue des sciences et de la philosophie. Il faudra attendre le

XIIIe siècle pour voir apparaître timidement les premiers textes de loi en «françois». Sous Charles IV (1322-1328), une charte sur dix seulement était rédigée en «françois». Sous Philippe VI (1328-1350), le latin dominait encore largement au début de son règne, mais à la fin les trois quarts des chartes étaient rédigées en «françois».

Les gens instruits devaient nécessairement se servir du latin comme langue seconde: c’était la langue véhiculaire internationale dans tout le monde catholique. Hors d'Europe, le turc, l'arabe, le chinois et le mongol jouaient un rôle analogue. C'est pourquoi les princes du royaume de France se devaient de connaître le latin. Le poète Eustache Deschamps (v.1346-v.1407) affirme, par exemple, qu'un roi sans lettres (comprendre «illettré» ou «sans latin» était un «âne» couronné:

Roy sanz lettres comme un asne seroit

S'il ne sçavoit l'Escripture ou les loys,

Chacun de ly par tout se moqueroit;

Thiés doivent savoir, latin, françoys,

Pour miex garder leurs pas et leurs destrois

Et sagement à chascun raison rendre. |

[Un roi illettré serait comme un âne

s'il ne connaissait l'écriture ou les lois,

car partout chacun se moquerait de lui ;

les Allemands doivent connaître le latin et le français,

pour mieux conserver leurs droits et leur juridiction

et que chacun rende justice avec sagesse.] |

Néanmoins, malgré cette exigence du latin chez les aristocrates de haut rang, les faits ont souvent démontré que la maîtrise du latin demeurait souvent un voeu pieux. C'est pourquoi beaucoup de nobles, qui qui avaient des connaissances rudimentaires de latin, embauchaient des traducteurs. S'il est difficile de savoir le degré de connaissance du latin de l'aristocratie française du Moyen Âge, il est par contre plus aisé de supposer que l'aristocratie occitane ait pu maintenir un plus grand bilinguisme.

4.2 La création des latinismes

De fait, le Moyen Âge fut une époque de traduction des oeuvres rédigées en latin. Or, ces traductions furent très importantes, car elles ont introduit une quantité impressionnante de mots savants issus du latin biblique, surtout à partir du XIIe siècle. Ainsi, des noms de peuples juifs ont été francisés: israelite, philistin, sodomite, etc.

De nombreux mots grecs sont passé au français dans les traductions du Nouveau Testament: ange, cataracte, Christ, eglise, synagogue, holocauste, orphelin, paradis, patriarche, prophete/prophetesse, psaume, psautier, scandale, etc. Les latinismes passent au français par les traductions de la Vulgate: abominer, abomination, abominable, adorer, arche, circoncision, confondre, confusion, consommer, consommation, contrition, convertir, deluge, etc.

Dans la Bible historiale completee (vers 1380-1390) de Guyart des Moulins, on peut relever plusieurs doublets pour traduire un même mot latin, l'un provenant du latin biblique (lingua latina), l'autre du «françois» vulgaire (lingua gallica):

arche

iniquité

misericorde

omnipotent

opprobe

redempteur

terner |

huche

felunie

merci

tout puissant

reproce

rachateor

assayer |

Autrement dit, dès l'apparition du plus ancien français, la langue puisa directement dans le latin les mots qui lui manquaient. Il était normal que l'on songe alors à recourir au latin, langue que tout lettré connaissait. Dans de nombreux cas, le mot emprunté venait combler un vide; dans d'autres cas, il doublait, comme on vient de le voir, un mot latin d'origine et les deux formes (celle du latin populaire et celle de l'emprunt savant) coexistèrent avec des sens et des emplois toujours différents. Commençons avec les mots nouveaux qui ne viennent pas doubler une forme déjà existante.

Afin de combler de nouveaux besoins terminologiques, l'Église catholique a elle-même donné l'exemple en puisant dans le vocabulaire latin pour se procurer les mots qui lui manquaient: abside, abomination, autorité, discipline, glorifier, majesté, opprobe, pénitence, paradis, quotidien, résurrection, humanité, vérité, virginité, etc. La philosophie a fait de même et est allée chercher des mots comme allégorie, élément, forme, idée, matière, mortalité, mutabilité, multiplier, précepte, question, rationnel, substance, etc.

Nous devons aux juristes des termes comme dépositaire, dérogatoire, légataire, transitoire, etc. Mais c'est du domaine des sciences que l'ancien français a dû puiser le plus abondamment dans le fonds latin: améthiste, aquilon, aromatiser, automnal, azur, calendrier, diurne, emblème, équinoxe, fluctuation, occident, solstice, zone, etc. Les emprunts au latin classique comptent sûrement quelques dizaines de milliers de termes.

4.3 Un phénomène ininterrompu de latinisation

En fait, cet apport du latin classique n'a jamais cessé d'être productif au cours de l'histoire du français. Le mouvement, qui a commencé même un peu avant le IXe siècle, s'est poursuivi non seulement durant tout le Moyen Âge, mais aussi à la Renaissance et au XVIIIe siècle pour se perpétuer encore aujourd'hui.

C'est au cours de cette période de l'ancien français que commença la latinisation à l'excès et qui atteindra son apogée au XVe siècle, avec le moyen français. L'expression «escumer le latin» est apparue au début du XIIe siècle.

Elle désignait les latiniseurs qui «volaient» ou «pillaient» les ressources du latin, à l'exemple des pirates qui écumaient les mers. Les savants latiniseurs avaient développé un procédé lexical efficace qui consistait à ajouter une désinence «françoise» à un radical latin (savant).

Dans ces conditions d'usage intensif du latin par les savants du Moyen Âge, il était préférable d'écrire dans cette langue pour acquérir un prestige supérieur à celui qui n'écrivait qu'en «françois» (ou en tudesque), car le latin écrit était une langue européenne internationale permettant de communiquer avec l'ensemble des autres savants de l'époque.

Qui plus est, une œuvre écrite en français pouvait être traduite en latin afin d'atteindre la célébrité. Cependant, à la fin du XIIIe siècle, la production latine sera en baisse auprès de la Cour et aura tendance à se replier vers l'école et les sciences, sauf en Angleterre qui avait déjà tourné le dos au latin et qui considérait que le français était aussi une langue de vulgarisation scientifique.

5 L'influence de la langue arabe

C'est grâce à la diffusion de l'islam que la langue arabe s'est répandue après le VIe siècle. Cette langue, l'arabe littéraire ou coranique, fut codifiée et acquit alors le statut de langue savante, ce qui n'était pas le cas du français de l'époque. Puis le rayonnement de la langue et de la culture arabes progressa lors des conquêtes territoriales pendant tout le Moyen Âge.

Les villes saintes de La Mecque et de Médine devinrent des centres religieux et intellectuels très importants. C'est par les ouvrages traduits en arabe que les intellectuels chrétiens d'Occident découvrirent la philosophie grecque ainsi que les sciences et les techniques des Anciens.

Par exemple, les œuvres du mathématicien Euclide, de l'astronome Ptolémée, des médecins Hippocrate et Galien, du philosophe Aristote. De cette façon, les Arabes transmirent également les cultures indienne, perse et grecque, notamment en algèbre, en médecine, en philosophie, en alchimie, en botanique, en astronomie et en agronomie. Il faut comprendre qu'avec les œuvres se sont aussi transmis les mots.

5.1 Les emprunts au français

De fait, la langue arabe a donné quelques centaines de mots au français, notamment au cours des XIIe et XIIIe siècles, mais encore au XIVe siècle. Ainsi, les savants arabes fournirent au français, directement ou par l'intermédiaire d'autres langues (le latin médiéval et l'espagnol), des termes d'origine arabo-persane tels que échec (jeu), jasmin, laque, lilas, safran ou timbale.

C'est ainsi que le français emprunta à l'arabe des mots liés aux sciences, aux techniques et au commerce : abricot, alambic, alchimie, algèbre, almanach, ambre, azur, chiffre, coton, douane, girafe, hasard, épinard, jupe, magasin, matelas, nénuphar, orange, satin, sirop, sucre, tare. N'oublions pas qu'au XIe siècle les plus grands noms de la littérature, de la philosophie et de la science sont arabes.

La science moderne, particulièrement la médecine, l'alchimie, les mathématiques et l'astronomie, est d'origine arabe. Dans ces conditions, il était normal que la langue arabe exerce une influence importante sur les autres langues. Cependant, l'arabe n'a transmis directement au français qu'un petit nombre de mots; la plupart des mots arabes nous sont parvenus par l'intermédiaire du latin médiéval, de l'italien, du provençal, du portugais et de l'espagnol.

De plus, les Arabes avaient eux-mêmes emprunté un certain nombre de mots au turc, au persan ou au grec. Comme on le constate, les mots «voyagent» et prennent parfois de longs détours avant de s'intégrer dans une langue donnée. En voici quelques exemples de l'arabe ayant passé auparavant par le grec, le portu8gais, le latin, l'italien, l'espagnol, etc.:

|

abricot (port.)

alambic (grec)

alchimie (grec)

alcool (lat.)

alezan (esp.)

algarade (esp.),

algèbre (lat.)

algorithme

amiral

arabesque (it.)

arsenal (it.)

assassin (it.)

azimut

balais (lat.)

bédouin

|

calife (it.)

carafe (it./esp.),

cheik

chiffre (it.)

coton (it.),

couscous

douane (it.)

échec (persan)

élixir (grec)

épinard (lat.)

estragon (grec)

fakir

gazelle,

gilet (esp.)

girafe (it.) |

goudron

guitare (esp.)

hachisch

harem

iman (turc)

jarre (prov.)

jupe (it.)

laquais (esp.)

laque (prov.)

lilas (it.)

matelas (it.)

minaret (turc)

moka

momie

mosquée (it.) |

nénuphar (lat.)

orange (prov.)

raquette (lat.)

récif (esp.)

safran (persan)

satin (esp.)

sofa (turc)

sorbet (it.)

sucre (it.)

talisman (grec)

tamarin (lat.)

timbale (esp.)

zénith

zéro (it.)

|

Les emprunts à l'arabe ont surtout été faits entre les XIIe et XIXe siècles, mais les XVIe et XVIIe siècles ont été particulièrement productifs. Après 1830, c'est-à-dire après la conquête de l'Algérie par la France, d'autres mots arabes (une cinquantaine environ) ont pénétré dans la langue française: zouave, razzia, casbah, maboul, barda, kif-kif, toubib, bled, matraque, etc.

5.2 Les chiffres arabes

| |

C'est la langue arabe qui a permis au français, comme à bien d'autre langues, de découvrir la numérotation en «chiffres arabes». Les Arabes avaient eux-mêmes emprunté à l'Inde ce système de numérotation qu'ils nommaient «chiffres hindîs». En France, un moine mathématicien et astronome du nom de Gerbert d'Aurillac (938-1003) avait découvert les chiffres arabes lors de ses études en Catalogne (Barcelone).

À cette époque, les monastères catalans possédaient de nombreux manuscrits de l'Espagne musulmane; Gerbert s'initia à la science arabe, étudiant les mathématiques et l'astronomie. Il se rendit vite compte des avantages de la numérotation décimale, même s'il ignorait encore le zéro. Il fut l'un de ceux qui favorisa l'élection de Hugues Capet comme roi de France en juin 987.

Devenu pape en 999 sous le nom de Sylvestre II (le premier pape français), il employa toute son autorité pour promouvoir la numérotation arabe, ce qui lui valut le surnom de «pape des chiffres». L'érudition de Sylvestre II était si considérable qu'il fut considéré comme l'un des plus grands savants de son temps, puis il tomba dans l'oubli.

|

Cependant, dans leur forme actuelle avec le zéro, les chiffres arabes furent introduits en Europe par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci (v. 1175 - v. 1250). En 1202, celui-ci publia son Liber abaci (« Le livre des calculs »), un traité sur les calculs et la comptabilité basé sur le système décimal à une époque où toute l'Europe recourait encore aux chiffres romains.

Ce sont des clercs, qui au retour des croisades, furent les véritables diffuseurs de la numérotation arabe en France. Bien que les chiffres arabes soient plus performants que la notation romaine, ils ne se sont pas imposés très rapidement.

Le système fut même mal reçu, en raison notamment du zéro, qui désignait alors le néant ou le vide, une notion familière aux hindous, mais étrangère aux Occidentaux. En 1280, Florence interdit même l’usage des chiffres arabes par les banquiers.

En réalité, le conservatisme des Européen en la matière faisait en sorte que les chiffres romains furent perçus comme l'un des «piliers de la civilisation» occidentale. Se considérant les fidèles héritiers de l'Empire romain, beaucoup d'Européens croyaient qu'ils ne pouvaient utiliser que les chiffres romains ou les chiffres grecs, pourtant très peu pratiques en matière de calcul.

Il faudra attendre le XIVe siècle pour que les chiffres arabes soient acceptés grâce à l'influence de mathématiciens comme Chuquet, Viète et Stevin; ce fut la Révolution française qui généralisa en France l'emploi systématique de cette numérotation.

L'époque de l'ancien français a fait faire des pas de géant à la langue française. Mais le français n'était pas encore une langue de culture et ne pouvait rivaliser ni avec le latin ni même avec l'arabe, dont la civilisation était alors très en avance sur celle des Occidentaux. On comprendra pourquoi le latin de l'Église se perpétua: il n'avait pas de rival. Cependant, le français allait encore s'affranchir de ce qui lui restait du latin lors de la période du moyen français.

1963. Un proche de confiance d’André Malraux, André Malraux (1901 – 1976, romancier français et homme politique étonnant), alors ministre des Affaires Culturelles, aurait instruit une demande d’informations concernant des documents historiques et archives à propos du secteur de Rouen et alentours.

1963. Un proche de confiance d’André Malraux, André Malraux (1901 – 1976, romancier français et homme politique étonnant), alors ministre des Affaires Culturelles, aurait instruit une demande d’informations concernant des documents historiques et archives à propos du secteur de Rouen et alentours.  L’occupation des rives de la Seine dans ce secteur remonte aux origines de l’Homme. Rotomagos, pour les Véliocasses, deviendra sous l’empire romains capitale d’une circonscription administrative connue sous le nom de ‘Seconde Lyonnaise’. Deuxième ville de France au 13e S., son Histoire plonge ses racines dans un passé tourmenté, violent, émaillé de personnages et d’événements tous plus insolites et énigmatiques les uns que les autres. Peut-être est-ce passé étrange que souhaitait étudié Monsieur Malraux?

L’occupation des rives de la Seine dans ce secteur remonte aux origines de l’Homme. Rotomagos, pour les Véliocasses, deviendra sous l’empire romains capitale d’une circonscription administrative connue sous le nom de ‘Seconde Lyonnaise’. Deuxième ville de France au 13e S., son Histoire plonge ses racines dans un passé tourmenté, violent, émaillé de personnages et d’événements tous plus insolites et énigmatiques les uns que les autres. Peut-être est-ce passé étrange que souhaitait étudié Monsieur Malraux? Le tout rejoindrait-il une étrange tradition oubliée, ou occultée, liée à la ville de Rouen et qui se résumant à ceci : au début était la pierre et Mitra. Le fer des dieux traça la première église et mit sous terre la pierre mithraïque sans la détruire par l’intervention de St Marty. Puis le fer devint l’articulation d’ouverture sur la clarté divine grâce au passage obligé sous l’égide de St Christophe-Loup. Ce dernier animal totémique se superposa à l’Ours d’Artus et à sa couronne rayonnante. Avec un tel canevas rien d’étonnant si les dépôts, et la crypte de Notre-Dame, se placent sous le signe du sacré et divin. Rien d’étonnant, non plus, à ce que Chilpéric I choisisse ce lieu pour y entreposer ‘certains biens’ qui deviennent alors des ‘biens certains’; ni non plus à ce que le silence, seul, protège et recouvre ce secret à jamais enseveli… Enfin encore un petit détail : c’est le 22 mai 1814 qu’au cours de travaux, rue St Romain, fut mis à jour une sorte d’oratoire souterrain de petite dimension. Le propriétaire des lieux ne s’en émut pas outre mesure car la cavité ne contenait que peu de choses. C’est un de ses amis, E. Coudan, qui en fera un croquis complet et relèvera sur la paroi Ouest un bas-relief dont il laissera un ‘frotté’ bien lisible représentant une pesée des âmes sous la directive d’une créature à tête de chacal (avec les oreilles pointues et dressées). En France, à notre connaissance, ce serait le deuxième site religieux, avec l’église templière de Montsaunès, où cette représentation fut réalisée. Volonté d’illustrer une ‘Eglise d’Orient’, une déviation de la tradition, une fantaisie ponctuelle… ou une mémorisation d’un détail essentiel d’une connaissance gênante ou occultée ?... recherché par André Malraux!

Le tout rejoindrait-il une étrange tradition oubliée, ou occultée, liée à la ville de Rouen et qui se résumant à ceci : au début était la pierre et Mitra. Le fer des dieux traça la première église et mit sous terre la pierre mithraïque sans la détruire par l’intervention de St Marty. Puis le fer devint l’articulation d’ouverture sur la clarté divine grâce au passage obligé sous l’égide de St Christophe-Loup. Ce dernier animal totémique se superposa à l’Ours d’Artus et à sa couronne rayonnante. Avec un tel canevas rien d’étonnant si les dépôts, et la crypte de Notre-Dame, se placent sous le signe du sacré et divin. Rien d’étonnant, non plus, à ce que Chilpéric I choisisse ce lieu pour y entreposer ‘certains biens’ qui deviennent alors des ‘biens certains’; ni non plus à ce que le silence, seul, protège et recouvre ce secret à jamais enseveli… Enfin encore un petit détail : c’est le 22 mai 1814 qu’au cours de travaux, rue St Romain, fut mis à jour une sorte d’oratoire souterrain de petite dimension. Le propriétaire des lieux ne s’en émut pas outre mesure car la cavité ne contenait que peu de choses. C’est un de ses amis, E. Coudan, qui en fera un croquis complet et relèvera sur la paroi Ouest un bas-relief dont il laissera un ‘frotté’ bien lisible représentant une pesée des âmes sous la directive d’une créature à tête de chacal (avec les oreilles pointues et dressées). En France, à notre connaissance, ce serait le deuxième site religieux, avec l’église templière de Montsaunès, où cette représentation fut réalisée. Volonté d’illustrer une ‘Eglise d’Orient’, une déviation de la tradition, une fantaisie ponctuelle… ou une mémorisation d’un détail essentiel d’une connaissance gênante ou occultée ?... recherché par André Malraux! Puis fin septembre ce Ministère ordonne à un régiment du Génie d’entreprendre des fouilles pour retrouver et “mettre à jour les vestiges d’une ancienne civilisation inconnue”. Cette définition à de quoi laisser perplexe car d’une part on peut se demander ce qu’est cette dite civilisation... ensuite pourquoi, et sur quelle information, elle est qualifiée d’inconnue...car si on semble tout ignorer d’elle, comment André Malraux en sait-il l’existence???? ! La suite est remarquable et Monsieur A. Malraux suivra l’affaire avec le plus vif intérêt: les journalistes seront tenus à l’écart de certains détails et la télévision ne sera jamais autorisée à filmer les fouilles. Quant à la Franc-Maçonnerie, qui curieusement s’intéressera de très près à cette affaire, ses responsables déclareront que cette énigme ne “regarde pas le grand public” ! Sur quels critères ces dignitaires pouvaient-ils s’appuyer pour affirmer une telle chose?

Puis fin septembre ce Ministère ordonne à un régiment du Génie d’entreprendre des fouilles pour retrouver et “mettre à jour les vestiges d’une ancienne civilisation inconnue”. Cette définition à de quoi laisser perplexe car d’une part on peut se demander ce qu’est cette dite civilisation... ensuite pourquoi, et sur quelle information, elle est qualifiée d’inconnue...car si on semble tout ignorer d’elle, comment André Malraux en sait-il l’existence???? ! La suite est remarquable et Monsieur A. Malraux suivra l’affaire avec le plus vif intérêt: les journalistes seront tenus à l’écart de certains détails et la télévision ne sera jamais autorisée à filmer les fouilles. Quant à la Franc-Maçonnerie, qui curieusement s’intéressera de très près à cette affaire, ses responsables déclareront que cette énigme ne “regarde pas le grand public” ! Sur quels critères ces dignitaires pouvaient-ils s’appuyer pour affirmer une telle chose? Mais ce n’est pas tout... Dans la foulée monsieur Malraux, après s’être intéressé à Rouen et Gisors, s’oriente tout à coup et sans explications vers la région du Languedoc. Son intérêt se porte particulièrement sur le secteur roussillonnais et la région de Salse. Il serait allé droit au but en réclamant, sans préambule, les plan les plus anciens du château de Salse, l’un des plus remarquables ouvrage d’art militaire en matière de forteresse défensive liée à l’artillerie.

Mais ce n’est pas tout... Dans la foulée monsieur Malraux, après s’être intéressé à Rouen et Gisors, s’oriente tout à coup et sans explications vers la région du Languedoc. Son intérêt se porte particulièrement sur le secteur roussillonnais et la région de Salse. Il serait allé droit au but en réclamant, sans préambule, les plan les plus anciens du château de Salse, l’un des plus remarquables ouvrage d’art militaire en matière de forteresse défensive liée à l’artillerie. Gageons que le ministère devait avoir de sérieuses raisons de s’investir dans cette affaire... raisons qui resteront sans doute à jamais sans réponses décisives.

Gageons que le ministère devait avoir de sérieuses raisons de s’investir dans cette affaire... raisons qui resteront sans doute à jamais sans réponses décisives. Mais faute de réponses précises revenons sur quelques autres détails insolites de la vie d’André Malraux, et plus particulièrement dans ses ouvrages littéraires.